小説と歌、遊びと儀式。「表現」から探求する、人文・社会科学の知の可能性——「DE-SILO EXPERIMENT 2024」Day1レポート

4月13日と14日に開催された、「研究」と「アート」が交差する2daysイベント「DE-SILO EXPERIMENT 2024」。人文・社会科学分野の4人の研究者が「いま私たちはどんな時代を生きているのか」を考えるための研究テーマを設定し、そのテーマに基づきコラボレーターとなる計11組のアーティストが作品を制作。展示、パフォーマンス、トークセッション、ワークショップの4つのコンテンツを通じて、研究とアートの融合が展開された。

総計で約400名が来場し、“東京らしい雑多さ”から「知」と「表現」の可能性を探る場として閉幕した本イベント。そのDAY1で展開されたプログラムの様子を、主に人文・社会科学からビジネス、デザインまで横断して活動しているライター/編集者・鷲尾諒太郎氏がレポートする。

人類学から小説へ。「おもしろさ」に駆動された、知へのアクセスを目指して

「DE-SILO EXPERIMENT 2024」の幕開けを飾ったのは、人類学者である磯野真穂と小説家・山内マリコ、李琴峰によるトークセッションだ。

医療人類学を中心に研究を重ねてきた磯野は、デサイロでの研究プロジェクトのテーマに「21世紀の理想の身体」を設定。美容脱毛や美容整形が特別なことではなくなりつつある現代において、一人ひとりが自身の「理想」に向けて身体を改変・加工し続ける先には、どのような未来が広がっているのか——そんな問いをベースに、リスク概念と身体の関わりを多面的に探求してきた。

その研究成果のアウトプット方法の一つとして、磯野は「小説」というフォーマットを選択。「脱毛」が人権となった未来を描いた『HRR』と、同作のその後の世界を描いた『もう出すことはやめた』を書き上げた。

そして、二編の小説は山内と李を含む3人の小説家の手に渡り、磯野が提示した研究テーマと2つの物語を解釈した3人が、それぞれ新作小説という形でこれに応答。Day1では、『世界を変えた20歳以下の100人』を書き下ろした山内と、『理想の身体』で磯野からの「問いかけ」に答えた李を招き、まずトークセッションを実施した。

「単に論文やスライドにまとめるだけでは、おもしろくない。おもしろくないものって、結局記憶に残らないと思うんです。おもしろさに駆動させられ、気付けば学問的な知に辿り着いていた……そんな形を目指して、今回は小説という形式でアウトプットすることを選びました」(磯野)

この磯野の発言をきっかけに、話題は「小説と学問的な知の接点」に及んだ。山内と李の2人は、今回のプロジェクトを通して、「他者からの問いかけに応じて小説を書く」というアプローチの可能性を感じたと語った。

「小説を書きたいと思っていた頃は、ほとんど小説しか読んだことがありませんでした。ある時期から意識的に小説以外の、人文系の本を手に取るようになり、それが創作の上でとても刺激になっています。今回、磯野さんがお書きになった小説をプロットとして、コラボという形で短編を執筆しましたが、書いていてとても楽しかったです。ゼロから物語を作ることは、かなり消耗する部分も大きいのですが、そういう辛さもなくて。コラボの効用だと感じました」(山内)

「私の場合は、短編小説というフォーマットにチャレンジできたことがよかったかなと。普段、ほとんど中編や長編しか書かないのですが、今回のプロジェクトを通してチャレンジしてみたことで、短編小説でもいろいろなことができるのではないかと感じるようになりました」(李)

3人のトークセッションを踏まえて行われたワークショップのキーワードは「駆動力」。このワークショップにおいて「駆動力」は、「あたかも個人の欲求にもとづくことを装いながら『社会的な規範』を生み出す力」と定義される。たとえば、「二重まぶたのほうが美しい」という言説もその一つだ。そういったさまざまな「駆動力」が、美容整形や脱毛ビジネスを拡大させ、それはやがて私たちの価値観をも変容させ、社会を大きく動かしていく。

今回のワークショップではこの「駆動力」が、どのように社会を変容させていくかを参加者に考察してもらった。磯野、山内、李が書き下ろした三編の小説から「駆動力」となるさまざまな要素を抜き出し、「駆動力カード」を作成。駆動力カードを用いながら、どのような駆動力が、どのような順番で個人や社会に変化をもたらすことで、「完全に望ましいものではないが、完全に悪とも言い切れない社会像」(この社会像の内容は運営側であらかじめ設定した)をつくり出すのかを「社会変容年表」にまとめてもらう、という内容だ。

そして、ワークショップの最後にはそれぞれの参加者が「どのような社会変容の兆しに着目するか(=リサーチクエスチョン)」とリサーチ方法を決定。日々の生活の中でも実践可能な「小さなフィールドワーク」の下地を整えた。

トークセッションとワークショップのまとめとして、磯野は「何かに出会ってみること、そしてその出会いによって想像力を駆動させること。それが、学問のおもしろさの原点だ」とコメントした。

磯野によって「小説」という形式で放たれた人文知は、二人の小説家の想像力を刺激し、その想像力は新たな物語を生み出した。そして、それらの物語はワークショップへと形を変え、参加者約40人に新たな発見と視点をもたらすこととなった。

「知のバトン」は巡る。論文やスライドだけが、そのバトンを手渡すための手段ではない。「手渡し方」のレパートリーは無限だ。あなたなら受け取ったそのバトンを、どのような形でつないでいくだろうか。

メディア研究に「音楽」で応答。「生きている実感」が灯る瞬間を探求し、表現する

「DE-SILO EXPERIMENT 2024」では、トークやワークショップのみならず、アーティストによるライブパフォーマンスも披露された。メディア研究者・和田夏実の研究テーマ「『生きているという実感』が灯る瞬間の探求」に応答し、新曲『心象volcano』を生み出した、音楽プロデューサー/シンガーソングライターのマイカ・ルブテによるパフォーマンスもその一つだ。

ステージに上がったマイカは、「私にとっての『生きている実感』が灯る瞬間とは、音楽を奏でているとき。だから、これは文字通り『ライブ』なんです」と語り、和田の研究テーマにインスパイアされて決定したというセットリスト——『Melody Of Your Heart』『Inner Child』『Flower In The Dark』『You and I』『Niet Ⅱ』『心象volcano』——を披露した。

そして、「歌詞という言葉も音楽の一部。できるだけ多くの人に伝えたい」と語ったマイカ。その意を汲むために歌詞を表示するためのモニターがステージ上に設置され、マイカと共に和田を含む3名の手話通訳者が代わる代わるステージに登った。

手話通訳者たちはマイカの歌声に合わせて、歌詞の内容を視覚化させながら、踊るように、そして歌うように手話を披露した。いや、「歌うように」は正確な表現ではない。手話は言語であり、言葉だ。「歌唱」がメロディーに「言葉」を乗せることであるならば、歌詞の内容から広がるイメージをメロディーとともに「手話をすること」も同じく「歌唱」であるはず。または“視唱”と呼ぶものになるのかもしれない。

つまり、手話通訳者たちもまた「歌っていた」のだ。このステージには、“ボーカル”が2人いる——そう感じた観客も多かったのではないだろうか。

マイカが「歌うこと」で生きている実感を得ると語った一方、誰かの“歌を聞くこと”でその実感を得る瞬間がある。この日展開されたライブパフォーマンスは、すべての聴衆に等しく、そんな瞬間を提供したはずだ。

ライブパフォーマンスに続いて、和田とマイカがステージに上がり、トークセッションが行われた。

和田は今回のプロジェクトにおいて、長島愛生園(国立ハンセン病療養所)をフィールドワークの舞台として研究を進めてきた。岡山県長島に位置する長島愛生園は、かつてハンセン病患者の療養施設として利用されていた場所だ。

明治時代、国はハンセン病患者の強制隔離政策をとり、長島愛生園をはじめとする各地の療養施設に患者を入居させた。その後、特効薬によって完治する病気となったにもかかわらず、1931年に「らい予防法」を成立させ、強制隔離を継続。この法律が廃止されたのは、わずか28年前、1996年のことである。そんな痛ましい過去を持つ長島愛生園では、いまも約100名の元ハンセン病患者の人々が暮らしている。

和田はトークセッションの中で、この場所を訪ねる理由をこう語った。

「2021年、園内にあるさざなみハウスというカフェで開催されたイベントに参加したことをきっかけに、長島愛生園に通うようになりました。今回の研究テーマは、その生涯をハンセン病患者のみなさんに捧げ、長島愛生園にも勤務していた精神科医・神谷美恵子さんの『生きがいについて』という書籍からインスパイアされ、決定したものなんです。

長島愛生園は、日本という国が生んだ偏見や差別を一身に受け止めざるを得なかった方々が暮らしている場所です。ですが、いまそこに暮らすみなさんの営みは創意工夫と自らの開拓に溢れ、いきいきとしている。そして、初めて訪れた際、さざなみハウスから見る海の景色があまりにもきれいだった。そこに『生のかけがえのなさ』のようなものを感じて、通わせていただくようになりました」(和田)

話題は楽曲の制作プロセスに及んだ。和田の研究をベースに楽曲を制作するにあたり、和田とマイカは幾度も打ち合わせを重ねたという。制作を開始した時点では、マイカが長島愛生園を訪れる予定はなかったというが、「和田さんとお話をする中で、長島愛生園を訪れてみなければならないと思った」とマイカ。そこで感じたのは、「強烈なコントラスト」だったと振り返る。

「最初に訪れた長島愛生園歴史館で拝見した、愛生園で生きた方々の手記や詩から感じたのは、言葉では表しようのない悲しさでした。その後訪れたさざなみハウスは、海の反射が室内に差し込むとても居心地のよい場所で、そこから見る景色もまた、言葉では表現できない美しさがあった。現在に至るまでの暗い歴史と、現在の愛生園が持つ美しさ。強いコントラストを感じました。

『心象volcano』は、さざなみハウスに差し込む海に反射した光に引っ張られて完成した曲です。そのきらきらとした光のまぶしさは『火』を連想させ、火のイメージが『生きがい』『生の実感』あるいは『命』と結びつき、『volcano(火山)』という言葉になった。

そして、自分の楽曲としてリリースする以上、主観によって長島愛生園での経験を解釈し、その解釈を曲に込めなければならないと思いました。私の心に浮かんだイメージである、つまりは主観であるという意味を込めて『心象』という言葉を選んだんです。しかし、その『主観』は和田さんとの会話や長島愛生園での経験があったからこそ生じたもの。そういった意味で、決して一人ではつくれなかった曲になっていると思います」(マイカ)

「研究者の営みとは、設定したテーマに関することを多角的に調査し、その結果を書き尽くすことです。しかし、『書く』だけでは触れられないものがある。マイカさんに楽曲を制作してもらったことで、そういったものに触れられた感覚があります。もちろん、文献を読み解き、論文を書くことも重要ですが、もっといろんなやり方で研究を深めていくことができるという確信を得たプロジェクトでした」(和田)

社会学の概念をプレイフルに体感する。「ゲーム」というアプローチの可能性

次にステージに上がったのは、社会学者・山田陽子とメディアアーティスト/ゲーム開発者の木原共だ。

山田は今回の研究プロジェクトを通して、「ポスト・ヒューマン時代の感情資本」を探求してきた。「感情資本主義」とは、イスラエルとフランスの社会学者エヴァ・イルーズが2000年代に提唱した概念で、近代資本主義が、経済的な言説や実践とエモーショナルな言説や実践が強固に結びつく中で進展してきたとする見方である。より具体例には、「経済的行為のエモーショナリゼーション」と「感情生活の経済化・合理化」が同時に進行する動的プロセスのことだと山田は説明する。

「ビジネスの文脈においては、『ウェルビーイング経営』の名のもとに、働く人のセルフケアや自発的な感情管理を推奨するする企業が増加したり、また人の『好きである』とか『応援したい』という感情を取り込む『推し活マーケティング』も注目されたりしています。

一方で、プライベートな領域の合理化も進んでいます。公正で公平な家事育児の分担、家事育児のアウトソーシング、時短家電、教育投資とリターンの予測、マッチングアプリを介して効率良く相手を探すなど、従来は『お金に換えられないもの』や『愛情の表現』だとみなされていた行為が数量化されて比較考量されたり、時間や親密な関係を金銭と引き換えに手に入れられるはずだと考える人が増えたりしています」(山田)

“経済発展と技術革新が人間の感情や他者とのコミットメントを巻き込んだ結果、今何が生じているのかについて考察し、その未来を展望する”。それが、山田の研究プロジェクトだ。

しかし、「感情資本主義」の内実をリアルにイメージすることも、「感情が数値化されていること」を実感するのも容易ではない。「経済的行為のエモーショナリゼーション」と「感情生活の経済化・合理化」は確実に進んでいるが、それらはひっそりと私たちの生活に影響を及ぼしている。

そこで今回のプロジェクトでは、「感情資本主義」という概念とその影響を可視化し、実感するためのアプローチとして「ゲーム」が導入された。ゲームの制作を手がけたのが、木原である。木原は、直感的に理解することが難しい概念を「体験」してもらうためのゲーム制作を得意とするアーティストだ。

木原は山田との対話を重ね、「感情資本主義」を体感するためのゲームを制作。いくつかの試作品を経て最終的なアウトプットとして、今回のイベントで初披露されたのが『弁画』である。

設定はこうだ。

ゲームの舞台は、故障によって墜落寸前の飛行機の中。脱出用のパラシュートは2つしかなく、その内1つは機長が自ら使用すると主張している。このゲームは2人プレイ用となっており、2人のプレイヤーはそれぞれ乗客となり、機長と会話することを通して、自らが生き残るべき人間であることを示し、残りのパラシュートを獲得することを目指す。

このゲームのポイントは、「機長がAIであること」と「AIが会話の内容を判定し、『信頼度』などのパラメータが変化すること」にある。つまり、プレイヤーが選択する表情と打ち込んだ会話の内容によって、AI扮する機長からの「信頼」が上下し、その数値によって生死が決定されるのだ。プレイヤーの発言を、AIが「反道徳的だ」「信じられない」など、ネガティブな判断をすれば生存確率は下がり、「この人は生き残るべきだ」と判断すれば「クリア=生存」の確率は上がる。プレイヤーは可視化された「信頼」などのパラメータを確認しながら、発話内容を決定していく。

山田と木原によるデモンストレーションの後、会場の希望者が壇上で実際にプレイした。パラシュートをプレイヤー側に譲り、死を選べばヒーローになれると機長を説得する者、他のプレイヤーにパラシュートを譲ることを申し出て、自己犠牲の精神をアピールすることで信頼を獲得しようとする者、機長の娘と長年の友達であることを伝え助かろうとするも、娘がまだ幼いことからその嘘がばれ、逆に信頼を失ってしまう者……「数値化された感情」を巡る思惑が交差するゲームが展開され、ときに会場は大きな笑いに包まれた。

会場全体を巻き込んだ「感情資本の体験」の後、木原はこのゲームの裏にある「もう一つのテーマ」を明かした。

「『AIという人ならざる者が二者択一を迫られたとき、どのような選択を下すのか』、つまり『AIのトロッコ問題』がもう一つのテーマなんです。これは、自動運転の社会実装にもつながるテーマで、実際にMITの研究者が『モラル・マシン』という思考実験を考案し、現在もWebサイト上でAIの道徳的な意思決定に関するデータを収集しています。簡単に言ってしまえば、『二者択一を迫られる特定の状況になったとき、自動運転の車は何を基準に判断を下すべきか』の研究ですね。

今回、『弁画』に搭載しているAIは西洋のデータを中心に学習しているため、『自己犠牲』を大切にする傾向があります。今後、このゲームはアプリとして販売する予定なので、より多くの人がプレイすることによって、また新たな傾向が出てくるのではないかと期待しています」(木原)

共にプロジェクトを進めてきた山田も、『弁画』の完成版をプレイしたのは今回が初めてのことだったという。「AIが、漫画で表現された表情や発話なども含めてコミュニケーションの内容を判断し、信頼度などの数値に変換している点が興味深い」と感想を述べる。感情やコミュニケーション、倫理という「人間性」の根幹にかかわる領域にAIが織り込み済みになる現代社会を分析するために、新たな視点が必要であることを示唆した。

人文・社会科学を学ぶことは、「私たちがどのような時代を生きているのか」を知ることにつながる。しかし、そこに登場する概念はときに難解だ。それを理解し、自らの思考や制作、生活に生かしていくこととの間には距離がある。

無論、それらを乗り越えるからこそ生まれる価値も存在するが、もしより楽しく、プレイフルに人文知にアクセスできる方法があれば、その知は一層広く、深く社会に根付くのかもしれない。デモンストレーションの間、幾度となく会場を満たした笑い声がそんな可能性を感じさせた。

人類学に応答する、日常のあり様を変化させる「儀式」としてのアート

ここで目線を地下1階に位置する『WALL&WALL』のステージから、2つ上のフロアにある『OMOTESANDO MUSEUM』に移そう。

そこでは、プロジェクトの研究成果やアーティストによる作品が展示されており、来場者が磯野らの小説を実際に読んだり、『弁画』を実際にプレイしたりする姿が見受けられた。

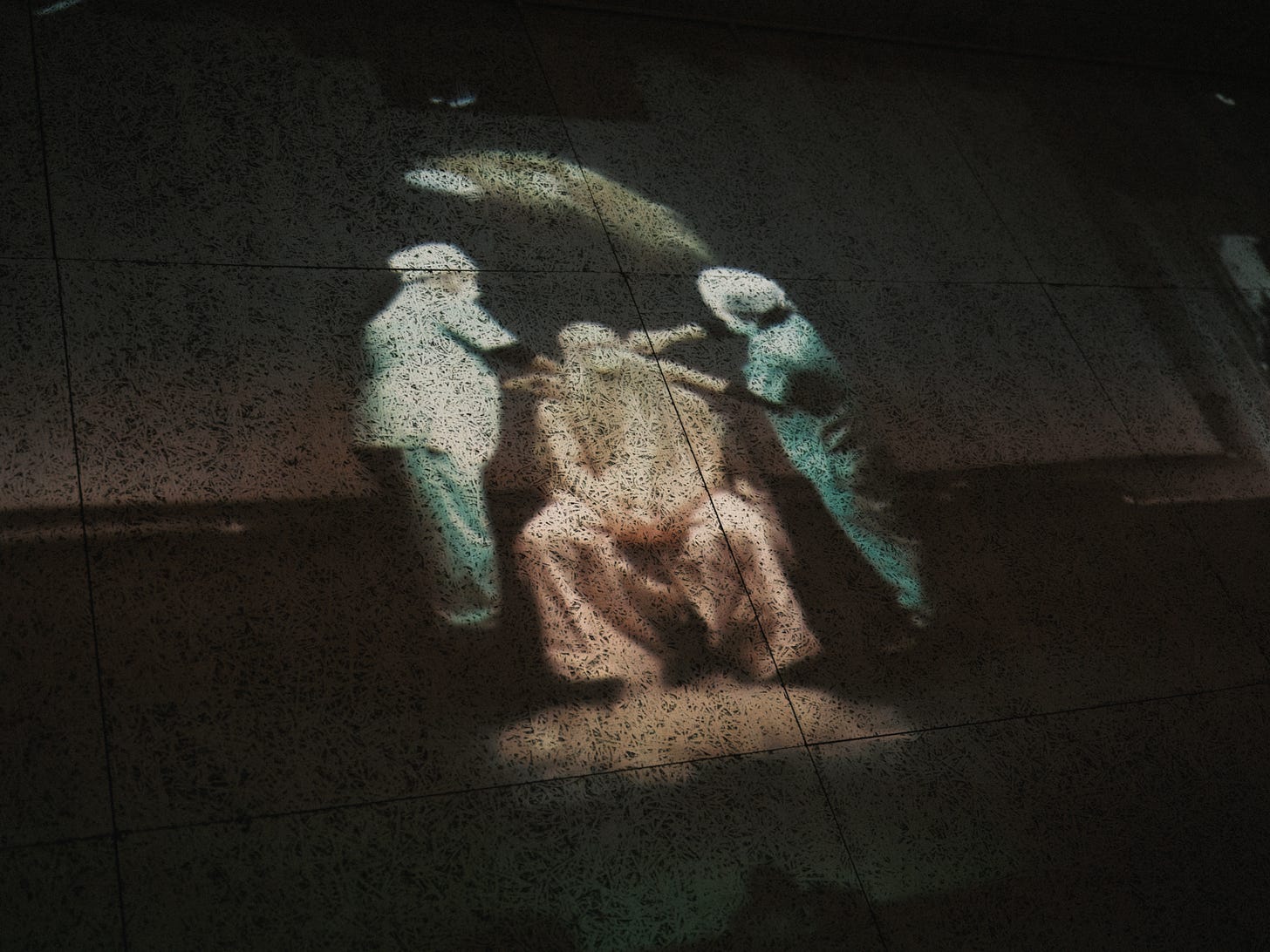

音楽や映像、ゲームなどさまざまな展示が存在する中、一際目立つ存在があった。薄緑色の手術着で身を包んだ2人組と、半裸の人物がそれだ。その人物には頭髪や眉毛、髭などの毛が一切生えていない。手術着を着た2人が無毛状態の頭部に次々と植毛をし、次第にその人物の顔は白く長い毛で覆われ、気付けば表情すらも見えなくなってしまっていた。

地下1階に戻ろう。次にステージ上で披露されたパフォーマンスの主役は、「無毛状態から毛むくじゃらになった人物」だ。手術着を着た2人組を含めた3人の正体は、アーティスト・山内祥太が制作した新作『-HRR- OBSESSIONIZM』のパフォーマーである。

山内は磯野が書き下ろした、脱毛が人権として確立される未来を描く『HRR』への応答として、『-HRR- OBSESSIONIZM』を制作し、今回のイベントで披露した。

まず、壇上に登場したのは手術着を着た2人組。その後、ゆっくりと毛むくじゃらの人物が登場し、中央に用意された椅子に腰を掛ける。背後のモニターには、人間の女性のような生き物が、くねくねと動きながら、皮膚の表面から極彩色の無数の毛を伸ばし、その毛に覆われていく映像作品——山内が2022年に発表した『tina (growing)』——が映し出されている。

Friday Night Plansのオーディオパフォーマンスによって生み出された不穏な空気の中、手術着を着た2人組は中央に座った人物を覆う毛を次々と抜いていく。決して急ぐことなく、誰も言葉を発することもなく、ゆっくりと進められる「脱毛」は、照明と音楽も相まって何らかの儀式を思わせた。

そして、やがて完全な無毛状態となった人物は、手術着の2人組が去ったステージ上で、全身鏡の前に立ち、自らの姿を静かに確認した後、その鏡を観客の方に向ける。髪の毛や眉毛、髭……さまざまな体毛を持つ複数の観客が映る鏡だけをステージに残し、パフォーマンスは静かで重みのある余韻と共に幕を閉じた。

そんなパフォーマンスの後、磯野と山内がステージに登場し、小説やパフォーマンス制作の背景を語った。

「『21世紀の理想の身体』に関する研究を進める中で、私は3つのポイントに着目しました。そのポイントとは、『身体の粗の除去』『身体の商業化と医療化』そして『“ありのまま”信仰』です。

現在、私たちの身体は常に『粗探し』に晒されています。少し出ているお腹は『粗』とされ、ダイエットによって痩せたと思ったら、今度は『腹筋が割れていないこと』が粗のように思えてくる。そして、いまや『体毛が生えていること』自体が身体的な粗だとされるようになりつつあるのではないでしょうか。

また、その粗を排除するためのビジネスが加速しています。脱毛サロンなどですね。そうして多くの人が生来持っている毛の除去を進めている一方で、さまざまなメディアが『"ありのまま”が素晴らしい』と喧伝し、多くの人がその言説を礼賛していますよね。このような現状を踏まえて、脱毛が権利となった未来を想像して『HRR』を書きました」(磯野)

山内は「磯野さんの作品を読んで、『自分と近い問題意識を持っている方だな』と思った」とプロジェクト開始当初を振り返る。そして、「短編小説はリズミカルに話が展開していく。だからこそ、そこからこぼれ落ちたものがあるはずで、それをアート作品を通じて表現しようと考えた」と、『-HRR- OBSESSIONIZM』のベースとなったアイデアを語った。

「こぼれ落ちたもの」として山内が想定したのが、「毛が生えていること」がマイノリティになった世界において、そのことに対して疑問を持つ人物の存在だ。

そんな「小説の世界からこぼれ落ちた存在」として、山内の作品において重要な役割を果たしたのが、脱毛された側の人物である。山内は「この役を演じたパフォーマーは普段はモデルなどをされている田中ショヲタさんという方で、無毛症の罹患者なんです」と明かした。

「元々、無毛症の方を探していたわけではありません。しかし、あるとき手術着を着ていたパフォーマーの方から田中さんを紹介され、出演していただくことになりました。

田中さんは、今回のパフォーマンスのために毛を剃ったわけではありません。田中さんにとっては、『毛が無いこと』がありのままの状態なのだと捉えることもできる。最後にみなさんの方に鏡を向けたのは、『みなさんにとっての"ありのまま”とは何か』を問いかける意図を込めています」(山内)

重ねて、「『儀式っぽさ』を出したかった」と語る山内の言葉を受けて、磯野は「『儀式』は人類学でも重要なテーマの一つ。儀式は日常の中の『非日常』として存在し、その非日常を経験した人が再び日常に戻ったとき、日常のあり様を変化させる。そういった意味で、今回のパフォーマンスは間違いなく『儀式』だと感じた」と、山内の作品が持つ力に言及した。

人文・社会科学界の“流れ”を逆転させる

Day1を締めくくるのは、この日登壇した3名の研究者と、デサイロ代表理事の岡田弘太郎によるトークセッションだ。

岡田からアートとのコラボレーションを含め、今回のプロジェクトの感想を尋ねられた和田と山田。プロジェクト開始からこの日に至るまでの約1年半の日々をこう振り返った。

「常に『「生きているという実感」が灯る瞬間の探求』という研究テーマを携えながら、ここまでやってきたという感覚があります。ただ私を含め、研究者は孤独を感じることも少なくないと思うんです。でも、今回の取り組みにはとてもいい引力が働いていて、さまざまな人を引き寄せ、また引き寄せられていたような気がします。

それは私のプロジェクトだけの話ではなく、今回みなさんの展示やトークセッションを見て、みなさんのプロジェクトにもそんな引力が働いていることを感じました。それぞれのプロジェクトが『開かれたもの』として存在していたからこそ引力が働き、多く方々と触発し合えたのではないかと思っています」(和田)

「今回のプロジェクトを通して、多くの方々と協働することによって、『研究』を社会に伝える新たな回路が生み出されたように思います。

木原さんが『感情資本主義』という概念からイマジネーションを広げ、独自の解釈にもとづいて『弁画』ゲームという新たなジャンルを創りだされたことにも驚かされました。学術研究とメディアアート、漫画やゲームが有機的に結びつくことで、それぞれの思考やアイデアがどんどん展開し、これまでにない形で『感情資本主義』にアプローチすることができました。

考える、論じる、書く、見る、遊ぶ、楽しむ、体感する、伝える、共有する……これらすべてを含んだダイナミックで豊かな研究プロジェクトになったと思います。研究とアート、そして社会が、このような形で接点を見出す場に居合わせることができ、大変幸運でした」(山田)

続いて水を向けられた磯野は「みなさんの意見も聞きたい」とステージから降り、客席に足を踏み入れ、観客にマイクを向けた。さまざまな声を聞いた上で磯野は、「このプロジェクトの振り返りとして強調したいことがある」と語り出した。

「旧来的なアカデミアの世界では基本的に若い世代は上の世代の手足として『使われる』ことが多い。しかし、今回のイベントは『世代横断型』のプロジェクトとなっていました。デサイロ運営メンバー、研究者、そしてアーティストのみなさんと、実にさまざまな世代の方の協働によって、今日のイベントを含めたプロジェクト全体が成立しています。これは、既存の学会ではなかなか起こらりづらい。『下の世代が上の世代を動かす』という従来とは逆の“流れ”がここにはあると感じました」(磯野)

「文系学部不要論」が聞かれるようになって久しい。しかし、決して「わかりやすい」とは言えない、「研究とアートの交差」を標榜するイベントに、のべ約400人もの方が来場したという事実は、今も人文・社会科学の知が求められていることの一つの証左なのではないだろうか。

では、なぜ「不要論」は根強く存在するのか。その理由はさまざまだろうが、サイロ化し、内に閉じた旧来的な業界構造、ないしは知の生態系そのものも「不要論」につながる要因の一つだろう。「DE-SILO EXPERIMENT 2024」が示したのは、サイロ化した知の生態系を内破し、社会という外部に開いていくための「アートとの協働」という新たな回路だったのではないか。

サイロ化から、脱サイロ化へ。研究のための研究から、社会のための研究へ——人文・社会科学を取り巻く“流れ”は、確かに変わり始めている。

個人的な話をすれば、私は日本最大規模の扇状地(山間部を流れる急流河川が平地に土砂を運び、その土砂が扇状に堆積することで形成された地形)で生まれ育った。そんな来し方も影響してか、「水の流れ」と「世界」のイメージには強い結びつきがある。

現代において、こと都市部で目にする河川の多くは、その岸がコンクリートで覆われている。「水の流れをコントロールする」ということは、世界を守るための手段でもある。水の流れが変われば、私たちの「立脚点」としての地形が変わり、それは「世界」が変わることを意味する。

磯野が指摘したように、アカデミアにはアカデミアの“流れ”があり、それをコントロールすることによって、その世界の均衡は保たれてきた。そこから生じたさまざまな知は、たしかに社会の礎となっている。しかし、その世界に変化が求められていることも確かだろう。磯野が“流れ”に言及した意味は、ここにあるのではないか。これまでの“流れ”を変えることが、アカデミアの“地形”を、そして世界を変えることにつながる。

「DE-SILO EXPERIMENT 2024」の会場には、さまざまな音が響いた。研究者とアーティストの対話、マイカの歌声、Friday Night Plansによるオーディオパフォーマンス、来場者の笑い声や議論の声……この日私が聞いたのは、これまでアカデミアの世界をつくってきた“堤防”が崩れる音だったのかもしれない。

そこから生じる新たな“流れ”は、この世界をどのような形に変えていくのだろうか。

(取材・文:鷲尾諒太郎)

■論考集「DE-SILO PUBLISHING第一弾書籍(限定1000部)」のご案内

「DE-SILO EXPERIMENT 2024」に参加した人文・社会科学分野の4名の研究者(磯野真穂さん、柳澤田実さん、山田陽子さん、和田夏実さん)による研究成果は、論考集「DE-SILO PUBLISHING第一弾書籍(限定1000部)」として刊行されます。

なお本書籍は一般販売はせず、De-Siloの活動をご支援いただくサポーター(寄付)加入の返礼品として、1万円を寄付いただくごとに一冊ずつお届けするかたちになります。

非営利型一般社団法人として運営しているデサイロは、みなさまからの寄付や事業収入にて活動を継続しているため、こうした取り組みのためにサポーター(寄付者)を募集しています。私たちの活動に共鳴し、デサイロおよび研究から生まれる知の可能性をともに切り拓き、豊かにしていく営みを共にしていただける方は、ぜひサポーターになっていただけますと幸いです。

1万円を寄付いただくごとに、デサイロ第1期の研究プロジェクトに参加した人文・社会科学分野の4名の研究者(磯野真穂さん、柳澤田実さん、山田陽子さん、和田夏実さん)による研究成果がまとめられた論考集「DE-SILO PUBLISHING第一弾書籍(限定1000部)」を1冊プレゼントします。

タイトル:

磯野真穂・柳澤田実・山田陽子・和田夏実『生の実感とリアリティをめぐって』(全四巻)

目次:

第一巻:磯野真穂『21世紀の理想の身体』

第二巻:柳澤田実『「私たち性 we-ness」の不在とその希求』

第三巻:山田陽子『ポスト・ヒューマン時代の感情資本』

第四巻:和田夏実『「生きているという実感」が灯る瞬間の探求』

特別付録:磯野真穂・松田青子・李 琴峰・山内マリコ『短編小説集:「21世紀の理想の身体」の世界を生きる』

発行部数:

限定1,000部

書籍概要:

DE-SILO PUBLISHING第一弾となる書籍「磯野真穂・柳澤田実・山田陽子・和田夏実『生の実感とリアリティをめぐって』(全四巻)」は、「研究」と「アート」が交差したからこそ生まれた、いま私たちの社会から抜け落ちつつある「生の実感とリアリティ」を考え直す四篇のテキストです。

「いま私たちはどんな時代を生きているのか」という問いに人文・社会科学分野の4名の研究者が向き合い、設定した4つの研究テーマ──「21世紀の理想の身体」「『私たち性 we-ness』の不在とその希求」「ポスト・ヒューマン時代の感情資本」「『生きているという実感』が灯る瞬間の探求」。2024年4月13-14日の2日間にわたり開催された「DE-SILO EXPERIMENT 2024」では、そのテーマに基づきコラボレーターとなるアーティストが作品を制作し、作品展示やパフォーマンスが展開されています。

アーティストたちとの協働プロセスの中で、4名の研究者もまた、普段の研究活動の中では得られないような刺激やインスピレーションを得て、それぞれの研究テーマに関する思索を深めていきました。その最終成果は、研究者たちによるそれぞれの論考をまとめた書籍というかたちでも結実。書籍の制作数は限定1,000部です。

書店やECサイトにおける一般販売は一切行いません。サポート(寄付)への返礼として、言い換えればデサイロという一つのプロジェクトに加わってくれた証として、申込者の手元に直接お届けしていきます。

サポーター申し込みに関しては、以下リンクより詳細をご確認いただけますと幸いです。