人文・社会科学系研究の「産官学連携」はいかにして可能か?──研究者のキャリアデザインを"統合型モデル"から考える(後編)

人文・社会科学領域のキャリアは、研究者が大学の常勤職員であることが前提となっており、アカデミックポストに就けなければ、研究者としてのキャリアを持続可能にすることが難しい側面があります。

一方で、いま人文・社会科学系研究者のなかでも、新しい実践を始める方々が現れています。研究知を活かした起業や、大学から独立した在野研究など、大学のポストにとらわれない実践が増加。しかしながら、そうした大学外で活動する研究者のキャリアを支える新しい仕組みやビジネスモデルは、いまなお模索中だと言えるでしょう。

このようなアカデミアを取り巻く背景の中で、人文・社会科学領域の「産官学連携」という領域にいち早く着目し、研究と社会の往還の実践してきたのが南了太さんです。

2023年2月、南さんは文系学問の「産官学連携」について、6つの大学で15年以上実務に携わってきた知見をもとに体系化した著書『人文社会系産官学連携 社会に価値をもたらす知』を上梓。これまで理工・生物系の学問を中心に進められてきた産官学連携が、人文・社会科学領域でも十分に価値発揮できることを明示しています。

人文・社会科学分野の研究がいかに社会に役立つかを明示し、研究者のキャリアデザインの指針を示す南さんの寄稿。後編では、「人文社会系産官学連携」を実現した4つの事例から、「理工・生物系産官学連携モデル」を包含しながら導き出された「統合型産官学連携モデル」について論じていただきました。

南了太(みなみ・りょうた)

京都精華大学国際文化学部准教授。1980年、京都市生まれ。同志社大学大学院総合政策科学研究科 技術・革新的経営専攻修了。博士(技術・革新的経営)(博士論文「人文社会系産官学連携の普及と定着」)。

大学院博士前期課程修了後、経済産業省の外郭団体NEDO技術開発機構に入社、NEDOフェロー(若手産官学連携養成者)として同志社大学リエゾンオフィス・知的財産センターへ出向、産官学連携の推進に従事する。その後、金沢大学ティー・エル・オーで知財管理や特許ライセンス業務、京都大学産官学連携本部では組織対組織の産学連携や全学的な共同研究の推進、子会社「京大オリジナル株式会社」や複数大学の共同による「京都アカデミアフォーラムin丸の内」の企画・立ち上げ・運営および各種地域連携業務に携わる。2021年4月より現職。

研究・イノベーション学会広報担当理事。京都大学産官学連携本部研究員。金沢大学ティー・エル・オー技術移転コーディネーター。専門は産学連携論、公共政策、技術経営、地域社会学。

デサイロでは、人文・社会科学系の研究者がより持続的に活動できるエコシステムを生み出すために、「リサーチレポート」の制作を進めています。それに伴ってクラウドファンディングを実施しておりますので、ご興味のある方はぜひご支援ください。

※本寄稿を執筆した南了太さんにも、「人文・社会科学を取り巻く課題マップ」の制作に監修協力としてお力添えいただきました。

前編では、「人文社会系分野の知は、社会でどのように活用可能か」という問いに答える前の背景知識として、科学技術による経済発展モデル思想が我々の生活の隅々までこびりついていること。この25年近く、産官学連携は理工・生物系分野が中心であったこと。人文社会系分野の新たな見方が求められる一方で、(1)制度的制約、(2)方法的制約、(3)体制的制約から、人文社会系分野は産官学連携の場面で常に日陰の存在にあったことを紹介した。

■人文・社会科学系研究の「産官学連携」はいかにして可能か?──研究者のキャリアデザインを"統合型モデル"から考える(前編)

ところで、筆者のスタンスは、好きなことを生業にしている以上、科学的探究は他者から強要されるべきでないし、人それぞれである。ただし、報われなくても致し方ないという考えが根底にある。その一方で、決して強制はしないが、「連携」を介して自身の研究が社会でどのように活用可能かを考えてみても良いのではないかとも思う。そこで少しでも連携を考えている人たちがいるのであればと考え、人文社会系分野の事例を4点ほど紹介する。

4.人文社会系産官学連携の事例

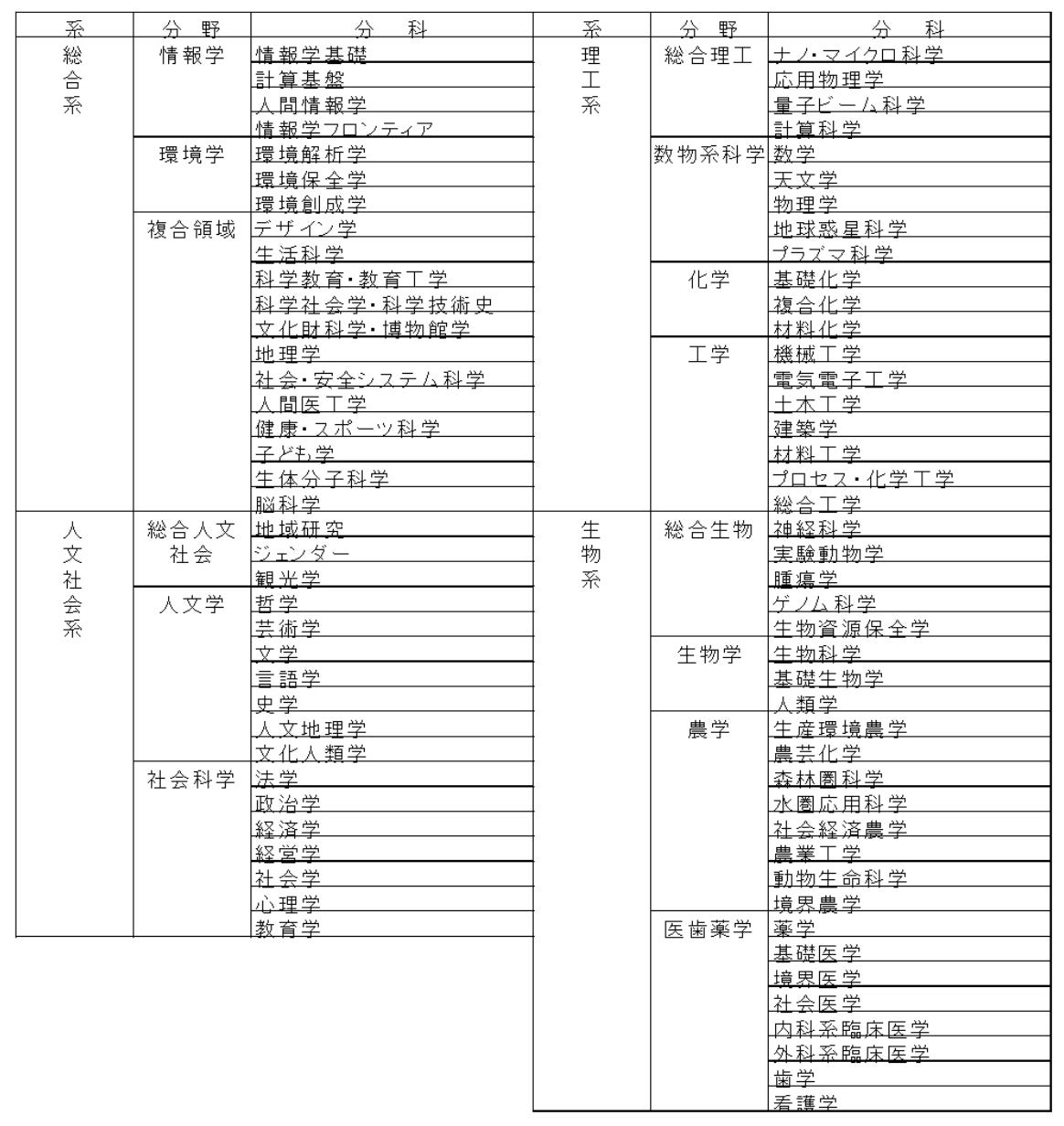

筆者は人文社会系分野の知識が科学的探求に留まらず、社会でどのように活用可能かという点にこだわりをもって、大学教員、職員、コーディネーター等の立場から実践、研究してきた。例えば、コミュニティ論を研究する研究者がPBL教育の一環でまちづくりをする、現地調査をするなど地域では様々な知識が活用されている。一方、人文社会系の知を企業に活用するとなるとイメージがつきにくい。人文社会系の知識は企業に活用可能なのか、どのような連携が可能かなど色々な疑問が浮かぶ。ここでは図表3の科研費分類表の人文学と社会科学を中心にこれらの知識が企業でどのように活用されるかについて紹介する。

図表3 科研費分類表

(1)経営関与型産官学連携

―上場企業売上高上位200社調査―

産官学連携は研究開発のみに留まらない。企業の取締役等に就任し、役員会で自身の専門知識を元に経営に助言をしたり、方向性を示すことも立派な産官学連携である。特に、会社法改正以降、上場企業では社外取締役を1/3にすることなどが望まれている。その際に弁護士や税理士に加えて大学教員の就任ニーズは高い。筆者が2017年に上場企業売上高上位200社を調査したところ、108社に171名の大学教員が関与していた。大学別では、私立大学115名(67%)、国立大学50名(29%)、公立大学5名(3%)の順番で企業役員会に関与していた。学問分野別では、人文社会系分野129名(75%)、理工・生物系分野32名(19%)の順番で企業役員会に関与していた。学位別では経営学41名(24%)、法学35名(20%)、経済学30名(18%)が多いことがわかった。共同研究金額・件数は全体の2%に満たない人文社会系分野だが、売上高上位200社に限定すると企業役員会の場面では75%も貢献をし、私立大学が大きく関わっていることが分かった。このことは何も産官学連携は受託研究や共同研究などの研究の段階に収まらず、企業経営のフェーズでも連携が積極的に行われており、学外でも大学教員は産官学連携を実施していることを示すものである。

(2)社会価値探求型産官学連携

―日立製作所・京都大学 「ヒトと文化の理解に基づく基礎と学理の探究」事例分析―

2016年、日立製作所と京都大学は共同研究のテーマの1つに「2050年の大学と企業のあり方の探索」を据えた。検討するにあたり、筆者はどのような方法論が望ましいか日立製作所担当者と相談をした。そこで京都大学は3,000名近くの研究者から本テーマに相応しい研究者をリストアップし、連携の可能性を探り、日立製作所からはデザイン部門と基礎研究部門が参加し同社が保有する「きざし」手法を用いて対応することとなった。「『きざし』手法は、まず、政治、経済、社会、技術などの環境分析データを収集し、それらの掛け合わせから将来を洞察、お客様の価値観変化を『きざし』として抽出する。その変化によって台頭するであろう新たなライフスタイルを定義し、それに対応する事業の機会領域を想定して、どのようなソリューションが望まれるかを考察する」(注7)ものである。その方法を大学研究者へのインタビュー仕様に変え、単に社会課題を予測するのではなく、一連のインタビューによって、その背後にある「なぜ」と「どのように」までを理解することで、社会の変化の読み解き方を明らかにすることを目指した。「2050年の社会課題 インタビューポイント」の通り、理工・生物系分野のみならず、人文社会系分野の研究者8名にインタビューを実施した。2016年11月から2017年2月にかけて研究者1名につき、1時間から1時間半インタビューを行い、その中の発言から社会のきざしを見つけ出し、各研究者の共通項やモノの見方を洞察した。

結果として、人文社会系分野を中心に霊長類研究、税制論、古代ローマ史、倫理学、幸福論、東南アジア、アフリカなどの地域研究とさまざまな専門分野の幅広い視点から知見を得ることができた。興味深いことに2050年の社会課題を検討する際に、社会課題は何から生まれるかが検討されたが、不安が源泉であることが各研究者との共通認識であることが分かった。生命、財産、人権、アイデンティティなどの不安があるときに社会課題が生まれると言う発見である。それを「Crisis5.0」と名付け、「信じるものがなくなる」、「頼るものがなくなる」、「やることがなくなる」2050年にどのような社会観を提供するかが重要であるという提言を書籍やWEBを通じて提案した。これらの取組より以下のように結論付けられる。

(1) 未来社会を考える際に人文社会系分野の知見は有用であり、「きざし」手法を活用して2050年のきざしを導出し、一般化することが可能である。2050年の社会課題という大テーマを検討する際に、各研究者に深くインタビューしその中から将来の兆候を読み取る上で日立製作所が保有する「きざし」手法は大学においても有効である。

(2) そのインタビュー内容を冊子やWEB等で発信し広く一般に紹介することは、パブリシティー効果のみならず大学や企業の価値向上にも寄与する。

(3) 本連携事例は、直近の技術課題の解決とは異なる将来の洞察が目的で、このような場合には理工・生物系分野の貢献は限定的であり、人文社会系分野の多様な視点が有用である。

図表4 2050年の社会課題 インタビューポイント

(3) 調査・マーケテイング型産官学連携

―「若者層が『馬の美しさ』に関心を高める広告プロモーション企画研究」―

ここでは、産学連携により人類学の知識が映像制作のみならず企業の広報に大きく貢献した事例を紹介する。

同志社大学は2007年4月、立命館大学と共同で、株式会社中央競馬ピーアール・センターより「若者層が『馬の美しさ』に関心を高める広告プロモーション企画研究」を受託した。この研究は、日本中央競馬会(JRA)のファン獲得のためのPR映像を同志社大学と立命館大学の学生がそれぞれ制作し、京都競馬場のG-1レースのターフビジョンで放映する企画である。

JRAでは、1994年には24%いた若者ファン層が2006年には7%に減少するなど、若者層の競馬離れの問題があった。若者のファン層を増やすために、JRAは同志社大学、立命館大学にアイディアとパブリシティを期待し、このプロジェクトが実現した。

映像人類学を専門とするPang Jun社会学部講師(現在、びわこ学院大学教授)指導の下、メンバーは6名の大学院生や学部生、筆者が参加した。研究期間は2007年4月1日~2007年11月30日であった。

2007年5月24日に研究を開始し、京都競馬場や阪神競馬場への撮影や栗東トレーニングセンター、同志社大学体育会馬術部訪問・撮影などを通じて、10月25日に京都競馬場で完成作品のプレゼンテーション、そして11月13日に各種メディアへの完成作品プレゼンテーションをおこなった。研究者は総監督という立場で大きな方向性を示し、学生たちはプレゼンテーションまでのスケジューリングや撮影のアポイントから撮影、編集など様々な業務に携わり、産官学連携担当者は契約交渉や会計処理、プロジェクトにかかる周辺業務に従事し、プロジェクトがうまくいくように直接的にも間接的にも研究の推進や支援を行った。

人類学の手法を活用し、「馬の美しさ」を様々な見方から撮影、編集し、記録映像に残すことができた。研究は約半年におよび映像取材や制作の結果、タイトルは「LIVE TO RUN AND RUN TO LIVE」に決まり、制作目的は晴れ舞台である「レース」と平静な「日常性」。2つの表情を目にすることで実感した“馬の美しさ”を伝えることとした。また、キーコンセプトは「厳しい競争世界を生きるサラブレット、“ネガティブな現実”の反動から浮かび上がるものは何か」となった。競走馬にとって「走る」ことが存在理由で「走るために生きる」。厳しいトレーニングや苛酷なレースの中で勝てない馬や走れなくなった馬も存在し、やがて走れない競走馬は淘汰される。人為的につくられた運命を背負い、彼らは「走るために生きる」だけでなく、「生きるために走る」。そのようなネガティブな現実を生きるからこそ輝く彼らは美しいとなった。

多くの工数がかかった本プロジェクトの結果は、2007年11月24・25日の間、収容能力12万人の京都競馬場マルチ画面ダービジョンに完成作品が上映され、来訪者に対し馬の美しさを表現するとともに、産経新聞・京都新聞・朝日新聞・毎日新聞・KBS京都に取り上げられ、企業の広報のみならず大学のプレゼンス向上にも寄与した。また学生たちはこの作品をもとに一連のプロジェクトが評価され希望の就職先に就職でき、教育効果にもつながった事例であった。通常、企業が単独で新聞広告すると多くの費用がかかるが、記事広告で多くの紙面を割き企業にとっては期待以上のものを提供することができた。

(4) 調査・マーケティング型産官学連携

―「新・京都産業政策プロジェクトに係る企業調査」調査―

人文社会系分野では、量的調査やインタビュー調査により地域や企業のメカニズムを解明することがこれまで多くなされてきた。学術的に裏付けられた洞察はコンサルティング会社が行うそれとは異なり、社会学や経済学、政策学の分野では多くの成果が残されている。以下では、大学研究者の方法論を活用し、自治体の調査やマーケティングに活用する手法を「調査・マーケティング型産官学連携」と名付け、京都市と同志社大学が連携を図り京都企業50社を調査し、政策立案ならびに政策に反映された内容を紹介する。

2008年、京都市産業観光局から同志社大学リエゾンオフィスに京都企業に対して大学の知を活用した調査依頼があった。調査の目的は「京都経済に及ぼす影響が大きい本市中核企業の中長期的な経営戦略を把握し、京都市の特性を十分に発揮した企業の立地支援や市内中小企業との連携・協力の強化など今後の本市産業政策を検討するとともに、京都市と中核企業との関係強化を図るため、京都市と大学が共同で、市内に本社・事業所等を置く中核企業50社に対し、 アンケート及びヒアリング調査を実施する」(注9)というものであった。そこで、筆者が同志社大学経済学部八木教授に相談を持ち掛けたところ、受託研究というかたちで調査に協力することとなった。実際調査は企業に出向いてインタビューを行う質的調査と企業から得たアンケートをもとに分析を行う量的調査の両方を実施し、参加メンバーは同志社大学の教員のみならず、数理経済学を専門とする西村和雄 京都大学経済研究所所長、 経済統計学や財政金融論を専門とする平田純一 立命館大学経済学部長、理論経済学や経済政策を専門とする浦坂純子 同志社大学社会学部准教授(当時の職名)が関与した。さらにシンクタンクと同志社大学リエゾンオフィスが関わった。調査期間は2008年11月から2009年2月の約3か月であった。50社の企業名は非公開であるが、ヒアリング調査では、①企業立地の考え方と京都に対する評価、②外注・調達・連携企業との関係、③産学公の連携、④人材戦略と都市を中心に、対象企業の部長以上の役職者にヒアリングを行い、訪問者は調査メンバーと、京都市役所、シンクタンクであった。

アンケートとヒアリング調査の結果以下のような回答が得られた。

先ず、「京都市の企業の立地条件に対する評価について」の「立地については、地域のどういう条件を重視しておられますか」では、1位「高度なスキルを持つ人材の獲得、2位「国際的・全国的交通アクセス」、3位「情報の入手の容易さ」であった。

次に、「京都市の企業の立地条件をどのように評価されていますか」では、1位「歴史・文化」、2位「都市ブランド・知名度」、3位「学術研究機関の集積」、4位「高い技術を持つ協力企業の集積」、5位「高度なスキルを持つ人材の獲得」であった。

さらに「本社移転の有無」では、都市内に立地する中核企業(29社)は、現在のところ本社を京都市内から他に移す予定や意向が全く無いことが明らかになった。主な理由は「都市ブランド・知名度にすぐれている」 ・ 「歴史・文化資源に優れている」・「学術研究機関の集積がある」・「高い技術力をもつ協力企業が集積している」であった。またそれ以外に、取引先企業の地域分布、京都市内企業との連携、公的な研究機関の役割、京都市の産業振興施策に関する意見・期待など内容は多岐に渡った。同結果は京都経済に及ぼす影響が大きい京都市内の中核企業の中長期的な経営戦略等を把握し、「新・京都市産業振興ビジョン(仮称)策定検討委員会」における検討資料に活用され、「新・京都市産業振興ビジョン(仮称)」(注10)に反映された。

経済学の中でも統計学を専門とする大学教員が自身の知見を活用し、企業に専門的な角度からヒアリングやアンケート調査を実施し、自治体の産業政策に活用した本内容は人文社会系産官学連携と言える。連携の意義として以下の点が挙げられる。先ず、研究者ネットワークである。本調査において研究者ネットワークの広さが調査に与えた影響は計り知れない。教授のネットワークで、調査者は京都大学、立命館大学にまで広がり、自治体が依頼すれば決して適わない多くの研究実績を有する研究者ネットワークで調査を実施することができた。次に、経済学の中でも統計学を活用した実態調査研究を行いその内容が政策提案に繋がった点が挙げられる。また、本調査は大学の知を活用し、コンサルティング会社とは異なる視点を提供できた点で特徴がある。大学の研究者が訪問することで、自治体職員やコンサルティング会社がヒアリングするよりもより学術に裏打ちされたヒアリングが期待される。さらに、研究者にとっても地元企業の調査結果を自身の研究に活用することや部長以上を対象としたヒアリングを通じてネットワークの拡大にもつながった。

結論

人文社会系分野の知識を企業に活用するとどうなるか。「経営関与型産官学連携」、「社会価値探求型産官学連携」、「調査・マーケティング型産官学連携」と名付けて分析を行った。

上記の事例からいくつか結論付けたい。

(1)拙著(2023)でも記した通り、図式化すると以下の通りである。理工・生物系産官学連携モデルにみられる「研究開発型」に先立つ場面で、人文社会系分野は様々な連携が可能なことが分かる。経済学や経営学、法学、心理学、人類学、歴史学、宗教学など一見産官学連携と無関係の学問でも見方や方法論を変えれば企業の場面でも価値を生み出すことができる。4つの事例より導出した「統合型産官学連携モデル」は、「理工・生物系産官学連携モデル」を包含したものであり、現在の多様な産官学連携を理解するうえで適したモデルである。

図表5 統合型産官学連携モデル

(2)理工・生物系産官学連携が「utility」(実用的な)に価値を置くのに対して、「経営関与型産官学連携」、「社会価値探求型産官学連携」、「調査・マーケティング型産官学連携」に見られるように人文社会系産官学連携は多様で「versatile」(多才な、多目的な)な特徴を有する。科学技術を前提とした視点では、共同研究数やイノベーション創出ばかりに視点がいくが、人文社会系分野は他の視座を提供することが期待される。このことは工業社会から知識社会へ移行する中で必要な見方である。

(3)理工・生物系分野の場合、科学が技術と結び付き、ある特定の企業を介し経済効果を発揮することが期待される。人文社会系分野の場合、科学はメディアと結び付き、不特定多数の世論を形成してきた。従ってクライアントの特定は難しかった。産学連携により身近な他者をクライアントにすることが期待される。

(4) 社会学の祖オギュース・コントはかつて、人間の精神が神学的段階(事物の起源や絶対的知識を追求する段階)から、形而上学的段階(抽象的な概念で様々な現象を行う段階)、実証的段階(推理や観察による科学的認識により事実のみを原理にする段階)に進化すると説いた。左記の概念だけでは、これまで産官学連携の事例で紹介してきた現在の社会現象はうまくつかめない。そこで、4段階目として「実践的段階」を提案したい。これは「連携」を通じて、左記の3段階を包含しつつ、他者理解に主軸を置いたものである。このことは冒頭で記した人文社会系分野の新たな視座につながるものである。

理工・生物系分野が技術を元に具体的な他者と連携を果たし、科学技術として経済効果を発揮したのと同様、今後は人文社会系分野も具体的な他者と連携をし、経済効果を発揮する取り組みが増えていくのではないかと思われる。ヒントとして、大手コンサルタント会社は知をベースに様々な分析を行い、様々な方法論を提示し大きな収益を上げている。そのビジネスモデルが参考になり、人文社会系産官学連携は知識社会に合致した内容になると思われる。そのためには、研究者自身が科学追究のみならず常にクライアントを意識した連携の視点を持ち合わせる必要がある。このことは研究者のキャリアデザインを考える際にも上記は参考になる視点だと考える。併せて自身の研究を企業仕様に再解釈する編集者や自身の研究を外部に伝える通訳者を要する。

参考文献

(注6)日本学術振興会(2017)「平成29年度科学研究費助成事業系・分野・分科・細目表」日本学術振興会ホームページ(https://www.jsps.go.jp/j-grantsinaid/03_keikaku/data/h29/h29_koubo_06.pdf)

(注7)日立製作所(2019)「ビジョン駆動型ソリューション開発戦略」『日立評論』101(5)日立製作所ホームページ(https://www.hitachihyoron.com/jp/archive/2010s/2019/05/09b04/index.html)

(注8)日立製作所(2017)「京都大学×日立 Crisis5.0 2050年の社会課題の探索」日立製作所ホームページ(https://www.hitachi.co.jp/rd/research/design/vision_design/dialog/2050/index.html)

(注9)京都市情報館(2008)「新・京都産業政策プロジェクトに係る企業調査」京都市ホームページ(https://www.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000081721.html)

(注10)京都市情報館(2011)「新・京都市産業振興ビジョン(仮称)」京都市ホームページ(https://www.city.kyoto.lg.jp/templates/shingikai/sankan/0000137307.html)

デサイロでは、人文・社会科学系の研究者がより持続的に活動できるエコシステムを生み出すために、「リサーチレポート」の制作を進めています。それに伴ってクラウドファンディングを実施しておりますので、ご興味のある方はぜひご支援ください。

※本寄稿を執筆した南了太さんにも、「人文・社会科学を取り巻く課題マップ」の制作に監修協力としてお力添えいただきました。

また、デサイロでは、ニュースレターやTwitter、Instagramなどを利用して、プロジェクトに関わる情報を継続的に発信中。Discordを用いて研究者の方々が集うコミュニティも運営しています。ご興味のある方はニュースレターの登録や各SNSのフォロー、あるいはDiscordにぜひご参加ください。

■Discord:https://discord.gg/ebvYmtcm5P

■Twitter:https://twitter.com/desilo_jp

■Instagram:https://www.instagram.com/desilo_jp/

■バックナンバー

文系学問と「社会」の新しい接点──生産的相互作用やELSIから考える、研究評価の現在地|標葉隆馬

テクストと現場を往還し、呼びかけに「応答」する人文学へ。社会と向き合う「自前の思想」の可能性──人類学者・飯嶋秀治、清水展