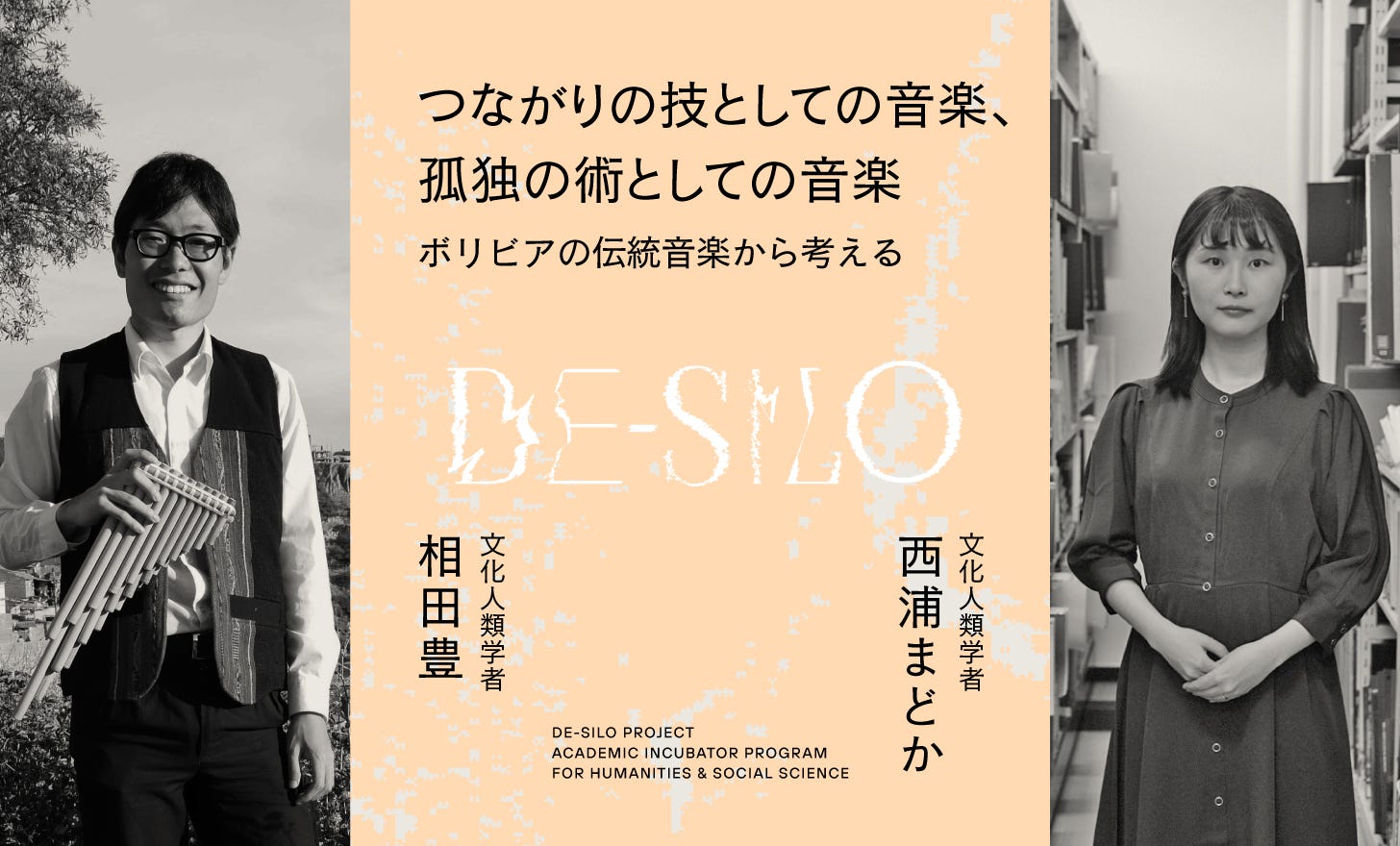

つながりの技としての音楽、孤独の術としての音楽──ボリビアの伝統音楽から考える【文化人類学者・相田豊×西浦まどか】

最近、どんな「音楽」をしましたか?

楽器や歌が趣味という方だけでなく、暮らしの中でつい口ずさんでしまう鼻歌や、聞こえてきた音楽にふと体を揺らしてしまうこと……人は赤ちゃんから老人まで、みんなが何らかのかたちで「音楽」をします。

お腹が満たされるわけでも病気が治るわけでもないのに、世界中どこでも人は歌ったり踊ったり楽器をかき鳴らしたりしている──これはなぜなのでしょうか。

「ろう者と音楽」の関わり、言語と音楽の根源的な関係に関する研究を行っている文化人類学者の西浦まどかさんは、対談講座シリーズ「『人はなぜ音楽するのか』音楽人類学入門」(共催:FILTR×De-Silo)を開催しています。

(前回記事)“元狩猟採集民”の音楽人類学──生活と不可分な音楽をめぐって【マルチモーダル人類学者・ふくだぺろ×文化人類学者・西浦まどか】

この記事では、その第2シリーズで行った、ラテンアメリカ地域研究を専門とする文化人類学者の相田豊さんとの対談内容をお届けします。相田さんが研究を重ねてきた、ボリビア・チャラサニ村の伝統音楽に秘められた「3つの技」を紐解きながら、「人はなぜ音楽をするのか」という問いに迫っていきます。チャラサニ村の音楽から見えてくるのは、現代が孕む「関係性」を巡る“病”と、その処方箋としての音楽の姿でした。

西浦 まどか(にしうら・まどか)

東京大学学術研究員。博士(学術)。2016年に東京藝術大学音楽学部(音楽学)を卒業後、2024年に東京大学大学院 修士課程・博士課程(文化人類学)修了。2021年-2022年・2023年-2024年にハーバード大学 客員研究員。「人はなぜ『音楽』をするのか」を根源的な問いとして、2016年に映画『LISTEN リッスン』に出会ったことなどをきっかけに、「ろう者と音楽」の関わり、言語と音楽の根源的な関係に関する研究を始める。ろう者の出生率が遺伝的に高い、インドネシアのブンカラ村にて、文化人類学的なフィールド調査を行っている。

相田 豊(あいだ・ゆたか)

上智大学特任助教。東京大学大学院博士課程修了。博士(学術)。専門は、文化人類学・ラテンアメリカ地域研究。大学在学時にボリビアのフォルクローレ音楽に出会って、その魅力のとりこになり、ボリビアに住んで音楽家に弟子入りをする。この時の3年半の経験をもとに、ボリビアの人にとっての「孤独」とは何か、日本社会にとっての「つながり」とは何かを考えている。著書に『愛と孤独のフォルクローレ』(世界思想社、2024)。

文化人類学における「データ」とは何か

西浦 今回は文化人類学である相田豊さんをお招きし、「音楽における『孤独』と『つながり』」をテーマに講義をしていただきたいと思っています。

日本文化人類学会が発行している『文化人類学』という雑誌がありまして、2022年12月に相田さんの主導で「孤独とつながり ポスト関係論的音楽論に向けて」という特集が組まれました。私もその特集に寄稿することになり、そのことをきっかけとして2021年から2022年にかけて、相田さんと共に「音楽における『孤独』と『つながり』って何だろう」ということをひたすら考えていたんです。

雑誌が刊行されてから2年が経ち、相田さんの中で「音楽における『孤独』と『つながり』とは何か」という問いがいかに深まっているのか、私自身がとても気になっていたので、講師としてお越しいただきました。

では、まずは相田さんから自己紹介をお願いできますか?

相田 専門は文化人類学で、主な研究対象は、南米中央部に位置するボリビアの音楽です。現地で現地の人と同じように音楽をしながら、そこで奏でられている「音楽」について考えてきました。

「同じように音楽をする」とはどういうことかと言うと、ある村のお祭りに楽器の演奏者として参加させてもらったり、町のイベントで演奏をさせてもらったりしていました。そのときの写真が以下ですね。

さらに言えば、これは自慢というか宣伝になってしまうかもしれませんが、ボリビアでCDを3枚リリースしています。全然売れなかったんですけど(笑)。そのような形で、現地の方々と同じ場所で同じ音楽をしながら、「なぜ人々は音楽をするのか」といった問いを考えてきました。

ただ今日は本題、つまり「人はなぜ音楽をするのか」という問いに答える前に、「文化人類学とは何か」について触れたいと思っています。

文化人類学は、中学校や高校の教科でいえば「地理」に近い学問です。しかし地理との違いは、「問いの立て方」にあると私は考えています。

たとえば、野菜のネギについて問いを立てるとしましょう。地理の問題では、「ネギの生産量第一位はどの国か」といった定量的に答えられる問いになることがほとんどです。

しかし、文化人類学においてネギに関する問いを立てるとすれば、「ボリビアでは、ネギはどのように用いられているのか」といったものになります。実際、ボリビアには日本では見られないネギの使い方があるので、簡単に紹介させてください。

まずは以下の画像を見てください。

ご覧の通り、映し出されているのはネギと笛です。地域にもよりますが、ボリビアではこの2つが「ある行為」をするときの必需品なのですが、「ある行為」とは何かわかりますか? ヒントは、休みのときにすることが多い行為ですね。特に、ゴールデンウィークや夏休みなどの長期休暇の間に、その行為をする人がほとんどだと思います。

西浦 うーん……もしかして「旅行」ですか?

相田 その通りです。ボリビアのある地域では、ネギと笛が旅行に出る際の必需品なんです。では、なぜボリビア(の特定地域)においてネギと笛は旅行の必需品なのか。ボリビアには、「カリカリ」という悪霊が存在していて、旅人に近づいて注射器で脂肪を取ってしまいます。そして、カリカリに脂肪を取られてしまった旅人は2〜3日の間に高熱を出し、場合によっては死に至ってしまうこともあるんです。実際、私はボリビアに3年半ほど暮らしていたことがあって、その間に2人の知り合いが「カリカリに命を奪われた」とされ、亡くなりました。

ボリビアを旅する者にとってカリカリはとても恐ろしい存在で、その被害を防ぐための、いわば魔除けとして「ネギと笛」は欠かせないんです。つまり、ボリビアの人々にとってネギ(と笛)は、「カリカリの被害を防ぐもの」という意味を持っています。

地理学におけるデータとは「数字」ですが、文化人類学におけるデータとは、人びとがあるものをどのように使っているのか、言い換えればそのものが持つ「意味」を指します。そして、その“データ”を調べるためのひとつの手法として、私たち文化人類学者はさまざまな土地に行き、その土地の方々と同じように暮らしながら、あるものがどのような場面で、どのように用いられているのかを観察するわけです。まずは、それが文化人類学の営みなのだということを、お伝えしておきたいと思います。

「ペアにならないと音楽が成立しない」楽器──あえて「不便」にする技

相田 さて、ここからが本題です。

この講座のテーマは「人はなぜ音楽をするのか」ですよね。私は「人はなぜ音楽をするのか」という問いは、人は「何のために音楽をするのか」、あるいは「音楽をどのように使っているのか」と言い換えることもできると考えています。

私はボリビア西部、アンデス山脈の山間に位置するチャラサニ村においてフィールドワークを実施してきました。ここからは、そのチャラサニ村において「音楽がどのように使われているのか」を紐解くことを通して、「人はなぜ音楽をするのか」という問いに対して、ひとつの解を示していきたいと思います。

(cap.)画面中央に見えるのがチャラサニ村

相田 チャラサニ村の音楽には、3つの秘密があります。その3つの秘密を知ることで、チャラサニ村において「どのように音楽が使われているのか」が見えてきます。せっかくなので、クイズ形式でそれらの秘密を紹介していきましょう。

まず、1つ目の秘密は、チャラサニ村において使用されている楽器に関するものです。以下の写真をご覧下さい。

相田 写真に映っているのが、チャラサニ村で実際に使用されている「サンポーニャ」という楽器です。今日は、サンポーニャの実物をいくつか持ってきました。これらは2種類に分けることができます。西浦さん、管の数を数えてみてください。

西浦 えっと、この楽器は7本の列と7本の列で14本、こっちの楽器は8本の列と8本の列で16本になっています。

相田 そうなんです。実はそれぞれが「7の管」と「8の管」と呼ばれていて、7の管の人と8の管の人が交互に吹くと音階ができるという仕組みになっています。単純化して言えば、一方はド・ミ・ソ・シ……の音を出し、もう一方がレ・ファ・ラ……の音を出すようになっていて、2人1組でないと音楽が成立しないのです。

見方によってはとても不便ですよね。実は、7の管と8の管を両方抱えて吹くサンポーニャ奏者を別の地域で見たことがあり、いざとなったら1人で奏でることも不可能ではないようです。でも、チャラサニ村では「あえて」そうせず、音階を分担しています。必ず2人1組でしかメロディをつくらないのです。

つまり、「あえて不便にすることによって、他者とつながるための工夫がこらされている」。これが、チャラサニ村の音楽の特徴です。

薬草と音楽の共通点とは?——「『心』をあやつる技」としての音楽

相田 続いて、2つ目の秘密に迫っていきましょう。ここでまたクイズです。以下の写真に写っているおじさんが何をしている人かわかりますか?

西浦 パッと思いつくのは、この男性が農家の方なのかなということですが、それがいかに音楽につながるのか……。この草自体が楽器になる、ということですか?

相田 いえ、そういうことではないんです。植物を取り扱う仕事ではあるものの、一般的にはその仕事が音楽に結びつくイメージはないでしょうね。より実利的なメリットを人々に提供する仕事なのですが。

西浦 うーん……、根っこを薬にするとかでしょうか?

相田 そうなんです! この写真の人物は、薬草を処方することで村の人々の病気を治療する役割を持つ方です。では、そのような人物と音楽の間にはどのような関係があるのか。

チャラサニ村の人々はスペイン語を話すわけですが、スペイン語に「alegría(アレグリア)」という言葉があります。これは、「愉快な気持ち」を表す言葉で、心の中にアレグリアがあれば、気分の落ち込みや病気を跳ね返せると信じられています。

そして、音楽には「人の心を操る力がある」と考えられているんです。音楽が人々の心にアレグリアをもたらし、病気を予防するだけではなく、人の心を操ることで人と人の間に調和をもたらす効果があると信じられている。

すなわち、病気を治療する薬草と音楽はいずれも「病気の治療、ないしは予防」効果を持つと考えられており、薬草のプロフェッショナルである先ほどのおじさんは、笛のプロフェッショナルでもあって、こういった方々が村の音楽を支えているのです。

つまり、チャラサニ村の音楽、その2番目の秘密は「『心』をあやつる技」であるということになります。

他者と適切な距離を取り、うまく「孤独」になる——精霊から「曲」をもらう

相田 では、第3問。この問題は「場所」に関するものです。以下の写真をご覧ください。

相田 画像に写っているのは、チャラサニ村内にある川の様子です。ここは「音楽には欠かせない場所」で、より具体的には「演奏する前に必ずやらなければならないことをやるための場所」なのですが、何をする場所かわかりますか?

西浦 演奏する前……楽器のためにやる行為でしょうか。

相田 いえ、楽器のためではないですね。

西浦 では、演奏する人たちのため?

相田 演奏する人たちのためでもないですね。厳密に言えば、演奏「も」する人がやることなのですが、楽器づくりや楽器を演奏することの他に、音楽に欠かせない要素と言えば?

西浦 曲をつくること、でしょうか?

相田 そうなんです! ここは、チャラサニ村の人々が作曲をするときにつかっている場所なんです。伝統音楽の世界では、毎年村ごとに演奏隊を組んで、集まって演奏をする機会があるのですが、新しい曲をつくらないと「前の年と同じ曲だと楽しくない」と言われてしまいます。だから、各演奏隊のトップは毎年新たな曲を作曲するわけですが、チャラサニ村の人はここで作曲をするわけです。

では、なぜこの場所が作曲に適しているのか。重要なのは、ここで聞こえる音です。この場所にはセイレーンという名前の精霊が住んでいて、ここで歌を唄うと言われています。そして、楽士はセイレーンの歌からインスピレーションを得て、新たな曲をつくるんです。

ただし、セイレーンから歌をもらうために守らなければならないルールがあります。一つ目は「必ず一人でこの場所を訪れること」です。複数人で行くとセイレーンは姿を現さず、歌をもらえません。

そして二つ目のルールは、「セイレーンの声を聞きすぎないこと」。セイレーンは、ボリビアに限らず世界中に“生息”する女性の精霊で、その美しい声で男性を魅惑して水中に誘い込み、ときには命を奪うとされているんです。ボリビアにおいても、このことが信じられていて、「声を聞きすぎないこと」がルールになっています。

以上のように、チャラサニ村の音楽、その最後の秘密は「精霊から『曲』をもらう」です。

西浦 なるほど...!「3つの秘密」、いずれもとても興味深いですね。

特に「あえて『不便』にする技」、つまりペアにならないと音楽にならない楽器の作り方がとても面白いなと思いました。1人で楽器を演奏するためにも練習は必要ですが、2人でひとつのメロディーを奏でるなんて、かなりの練習を積まなければならないと思うんですよね。チャラサニ村の人々は、どれくらいの練習を積んでから人前で演奏をするようになるのでしょうか。

相田 小さい頃から練習をしていますね。最初はひとつの音だけを担当するところから始まって、相手が音を出したら、周囲の大人が「今だ」と合図を出して、その合図に合わせて吹く、といったように練習を重ねています。

たしかに簡単なことではないのですが、練習を重ねていくうちに「空白」に入っていく身体感覚のようなものが身につくんです。私もボリビアで暮らした3年半の間に、サンポーニャを練習する中で、自分が埋めるべき空白のようなものがわかるようになり、そこに入っていくようにして音を鳴らす感覚を得ました。その感覚を掴んだときはとても気持ちよかったですね。

西浦 バリ島の音楽には「コテカン」という技法があって、これは同じ楽器を演奏する複数人の演奏者が、少しずつリズムをずらすことで音の数を増幅させるという技なんです。このコテカンを駆使するときの感覚に、近いのかもしれないなと思いました。

相田 なるほど、たしかに似たところもあるかもしれません。違いがあるとすれば、ボリビアの音楽は「引き算」でできていて、バリの音楽は「足し算」なのかなと思いました。ボリビアでは1人でも演奏できる楽器の筒をあえて「減らす」ことが、音楽、あるいは演奏上の特徴になっている。一方、バリの音楽にはあえてリズムをずらすことで、音の数を「増やす」技法があるわけですよね。どちらからも学ぶことがありそうです。

西浦 楽器の筒を減らす、すなわち「引き算」をすることで、演奏自体の難易度を上げることそのものが、つながりを増やしすぎないための工夫になっているのかもしれないですね。

今回は「技」として整理していただきましたが、もしかすると現地の人たちが意識的に「技術」として確立したというわけではないのかもしれません。現地の人たちの信念や思想が、楽器の構造や作曲の方法などの音楽をめぐる制度に、無意識的に反映されているような気がしました。

生活の中に存在する「技」を見出し、その「意味」を描き出す

相田 では、ここからはまとめに入りましょう。

先程ご紹介したように、チャラサニ村の音楽には「あえて『不便』にする技」「『心』あやつる技」「精霊から『曲』をもらう」という3つの秘密が隠されています。では、なぜチャラサニ村の人々は音楽にこれらの「技」を用いているのでしょうか?

私は、その理由に「人はいかに音楽をつかっているのか」、言い換えれば「人はなぜ音楽をするのか」という問いに対するひとつの答えが隠されていると考えています。キーワードは「関係性」です。

あえて「不便」にして、人との協働を促進したり、心をあやつって人と人の間に調和をもたしたりするというところを切り取れば、チャラサニ村の人々は音楽を人と人との「つながり」をつくるために使っているのだと言えそうですが、それだけではなさそうですよね。

というのも、精霊から「曲」をもらうためには、1人でセイレーンの棲むところに行かなければならないというルールがありました。それに、セイレーンの「歌を聞きすぎてはいけない」、つまりセイレーンに「近づきすぎてはいけない」というルールも紹介しました。

3つ目の秘密に込められているのは、「他者との関係性を絶ち、1人になる時間も必要だ」という考えなのではないかと思います。チャラサニ村の音楽には人とのつながりをつくるためだけではなく、そのつながりを絶ち、1人になるための工夫もこらされているのです。

日本においても、2021年に政府が孤独・孤立対策担当室を立ち上げ、国務大臣として孤独・孤立対策担当大臣が任命されるなど、「つながり」あるいは「孤独」というテーマは、社会問題として認識されています。また、インターネットやスマートフォンの普及によって他者との「常時接続」が可能になったことで1人の時間を確保するのが難しくなり、逆に物理的に誰かと共にいたとしても、ついインターネットの世界に没入してしまうことで、他者との関係性をうまく築けないといった弊害も生じているという指摘があります。

「孤独を感じている」「他者とよい関係性を築けない」「うまく1人になれない」といった関係性を巡る悩みは、国や地域を問わず、現代における大きな問題のひとつです。だからこそ、他者あるいは自己とのよい関係性をつくる技が求められているのではないでしょうか。チャラサニ村においては、音楽がさまざまな関係性を調整するための機能を担っているのではないかと考えています。

そして、チャラサニ村の音楽がそうであるように、私たちの生活の中にはさまざまな「技」が張り巡らされているのではないでしょうか。ただ、それらは見えにくくなっていたり、少しわかりにくかったりすることもある。

文化人類学の役割というのは、そういった「確かに存在しているのだけれど、みんながうまく活用できていない技」を見つけ、その「意味」を解釈し、それを描き出すことによって、社会をよい方向に導くことなのではないかと思っています。

西浦 「『意味』を解釈し、それを描き出す」ということに関して補足すると、文化人類学における「意味」とは、ひとつひとつの言葉の辞書的あるいは定義的な「意味」ではありませんよね。

つまり、私たちの営みの中には誰も言葉にはしていないけれど、みんながいつの間にか共有している「意味」がたくさん存在している。文化人類学者の営みとは、その意味を共有している集団に入り込み、「言葉にならない部分」を言葉にしていくことなのではないでしょうか。

今回、相田さんはチャラサニ村の音楽のあり方を事例に、その営みの一端を見せてくださったように思います。音楽には、まさに「言葉にならない要素」がたくさん含まれている。そういった意味で、音楽に込められた「技」に着目するということで、「人はなぜ音楽をするのか」という問いに対する答えの一側面が見えてきそうですね。

相田 日本の文化人類学は常に「意味」を重視してきましたが、2000年以降は特に「生活の中における具体的な場面」から意味を見出すことにフォーカスしているように感じています。

今回のお話も、実は音楽そのものではなく「実際の生活の中で音楽はどのように使われているのか」という視点で音楽の意味を考えたからこそ見えてきたものについてのお話でした。もちろん、隠された意味を持つのは音楽に限りません。生活の中で何気なく行っていることや語っている言葉に、どのような意味が隠されているかを考え、それを解き明かすことによって、生きる知恵の種を見つけることができるのではないでしょうか。

(Text by Ryotaro Washio, Edit by Masaki Koike)