「いま私たちはどんな時代を生きているのか」──人文・社会科学領域の研究者とともにこの問いを探り、研究のなかで立ち現れるアイデアや概念の社会化を目指すアカデミックインキュベーター「デサイロ(De-Silo)」。

2025年2月に刊行の人文・社会科学領域の新刊書の中から、デサイロとして注目したい10冊をピックアップしました。

気になるタイトルがあれば、読書リストにぜひ加えてみてください。

1.ケアの倫理と平和の構想──戦争に抗する

概要(版元ウェブサイトより引用)

「戦後」も続く暴力の連鎖のなかで、フェミニズムは人間の「傷つけられやすさ」を見据え、ケアの視点から平和を希求してきた。「慰安婦」問題、9.11、ガザ……。「正戦」「自衛」の名の下で人間の身体を破壊する戦

著者

岡野 八代 (著/文)

1967年三重県生まれ.早稲田大学大学院政治学研究科修士課程修了.博士(政治学).現在,同志社大学大学院グローバル・スタディーズ研究科教授.専攻は政治思想,フェミニズム理論.著書に,『シティズンシップの政治学―国民・国家主義批判増補版』(白澤社),『フェミニズムの政治学―ケアの倫理をグローバル社会へ』(みすず書房),『ケアの倫理―フェミニズムの政治思想』(岩波新書)など,訳書に,エヴァ・F. キテイ『愛の労働あるいは依存とケアの正義論』(共監訳,白澤社),アイリス・M. ヤング『正義への責任』(共訳,岩波現代文庫),ジョアン・C. トロント『ケアリング・デモクラシー―市場,平等,正義』(監訳,勁草書房)などがある.

発売日

2025/2/17

版元

岩波書店

2.植民地朝鮮と「出産の場」:産婆と胎教の衛生史

概要(版元ウェブサイトより引用)

朝鮮社会の葛藤を、新聞・雑誌などの言説空間に注目して浮かび上がらせる。

日本統治下にあった20世紀前半の朝鮮における「出産の場」、とくに産婆や胎教がどのように機能していたか、言説分析を通して明らかにする。「出産」をめぐって日本人の役人、医師、朝鮮人産婆、優生学者などが、新聞・雑誌でさまざまな言説を展開した。「近代の知」が旧弊の「風習」とときに対立し、ときに協力関係を結ぶといった複雑なせめぎ

著者

扈素妍 (著/文)

京都大学大学文書館特定助教。

2011年ソウル市立大学人文学部国史学科卒業。2016年京都大学大学院文学研究科歴史文化学専攻日本史専修修了。2021年京都大学大学院文学研究科歴史文化学専攻日本史専修研究指導認定退学。2023年同大学院同研究科博士号(文学)取得。奈良文化財研究所企画調整部アソシエイトフェローを経て、現在に至る。

主要論文に、「植民地朝鮮の出産風習としての胎教と生政治――「優生学」言説を中心に」(『朝鮮学報』第260巻、2022年)、「植民地朝鮮における出産風習と産婆養成政策」(『史林』第103巻第5号、2020年)など。

発売日

2025/2/17

版元

慶應義塾大学出版会

3.意識はどこからやってくるのか

概要(版元ウェブサイトより引用)

「心の哲学」の第一人者と、マインドアップローディングを目指す神経科学者が、意識という「究極問題」に挑む!

細胞の塊にすぎない脳になぜ、「私」という意識が生じるのだろうか――

人類が古来、魅入られてきた問いがいま、ブレインテックの急速な進展により新たなフェーズを迎えている。意識を機械に移す「マインドアップローディング」はどのように実現可能か? アップロードの前後で、同じ自分といえるか? 避死の技術を手に入れたとき、それでも幸福に「生き切る」ことができるか? 心の哲学の蓄積と神経科学の新知見を交差させ、意識という「究極問題」に迫る。知的興奮に満ちた対話録!

著者

信原 幸弘(著)

渡辺 正峰(著)

発売日

2025/2/19

版元

早川書房

4.死が消滅する社会

概要(版元ウェブサイトより引用)

近代化で死別や看取りはいかに変容したのか。遺品整理業へのフィールドワークからエスノグラフィーを描き出し、そこに死の個別化を見出す。補論で死のゲゼルシャフト化に抵抗する試みの紹介も。

著者

藤井 亮佑 (著)

発売日

2025/2/20

版元

関西学院大学出版会

5.性/生をめぐる闘争――台湾と韓国における性的マイノリティの運動と政治

概要(版元ウェブサイトより引用)

熾烈なバックラッシュの背景に何があるのか。台韓における性的マイノリティの運動史を辿り、その達成をフェミニズムとの交差とともに歴史化。冷戦という観点から両国の比較を超えた視野を提示する、クィア・スタディーズの到達点。

著者

福永 玄弥(著)

1983年大阪府生まれ。2005年慶應義塾大学総合政策学部卒業、会社員を経て、2022年に東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻博士課程修了。現在、東京大学教養学部附属教養教育高度化機構D&I部門で准教授を務めるほか、都留文科大学で非常勤講師として勤務。専門はフェミニズム・クィア研究、社会学、地域研究(東アジア)。

論考に「男たちの帝国と東アジア」(『エトセトラ vol.10』)、「失敗の留学ノート、あるいは『流氓』をめぐる覚え書き」(『現代思想 2024年11月臨時増刊号』)など。

発売日

2025/2/20

版元

明石書店

6.道徳は進歩する──進化倫理学でひろがる道徳の輪

概要(版元ウェブサイトより引用)

理性の力がひろげる〈利他の輪〉

倫理とはなにか? 謎を解く鍵はダーウィン進化論にある。家族や友人への思いやりは、やがて見知らぬ他人へ、さらに動物へと向かう──利他性が生物学的な起源を超えて普遍的な倫理へと拡張していくプロセスを鮮やかに描きだす進化倫理学の古典的名著。初版刊行後30年間の研究成果を踏まえた後記を付した決定版。

著者

ピーター・シンガー(著/文)

1946年生まれ。オーストラリア出身の哲学者。プリンストン大学名誉教授。専門は応用倫理学。動物の解放や極度の貧困状態にある人々への支援を提唱する代表的な論者の一人。著書に『新・動物の解放』(井上太一訳、晶文社、2024年)、『なぜヴィーガンか?──倫理的に食べる』(児玉聡・林和雄訳、晶文社、2023年)、『飢えと豊かさと道徳』(児玉聡監訳、勁草書房、2018年)、『あなたが救える命──世界の貧困を終わらせるために今すぐできること』(児玉聡・石川涼子訳、勁草書房、2014年)、『実践の倫理 新版』(山内友三郎・塚崎智監訳、昭和堂、1999年)など。『ザ・ニューヨーカー』誌によって「最も影響力のある現代の哲学者」と呼ばれ、『タイム』誌では「世界の最も影響力のある100人」の一人に選ばれた。

矢島壮平(翻訳)

1978年、神奈川県生まれ。中央大学国際情報学部准教授。東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了。博士(文学)。東京大学大学院人文社会系研究科研究員、中央大学法学部兼任講師、慶應義塾大学文学部非常勤講師などを経て2019年より現職。専門は哲学・倫理学。研究課題は、倫理・道徳とは何かを生物学的進化の観点から明らかにすること。翻訳にマイケル・ルース『ダーウィンとデザイン――進化に目的はあるのか?』(共訳、共立出版)など。論文に「功利の原理とヒュームの法則」(『倫理学紀要』第26輯)など。researchmap: https://researchmap.jp/yjm

発売日

2025/2/25

版元

晶文社

7.ケイパビリティ・アプローチとは何か: 生活の豊かさを測る

概要(版元ウェブサイトより引用)

「豊かになる」ってどういうこと? GDPでは決して測れない、「一人一人が何をすることができるか」に光を当てる哲学への招待状。

GDPが高くても、選択や自由が失われてる人々がいれば「豊か」とはいえない。一人一人が「何をすることができるか」が重要だ。このケイパビリティ(潜在能力)アプローチの考え方は今や国連機関でも採用され、福祉の現場でも活用されている。これらの研究をリードした著名な哲学者によるケイパビリティ・アプローチ入門書の決定版!

【原著】Martha C. Nussbaum, Creating Capabilities: The Human Development Approach(Harvard University Press, 2011)

著者

マーサ・ヌスバウム(Martha C. Nussbaum)(著/文)

シカゴ大学エルンスト・フロインド法学・倫理学特別功労教授。ハーヴァード大学で博士号(西洋古典文献学)を取得した後、ブラウン大学教授などを経て現在にいたる。この間、本書で展開しているケイパビリティ・アプローチの研究を含め、正義論やフェミニズム、国際開発論、教育論などでも顕著な業績を残し、2016年に京都賞を受賞。ほかにも2012年にアストゥリアス皇太子賞、2018年にバーグルエン賞などを受賞している。著書に『女性と人間開発』(岩波書店、2005年)、『経済成長がすべてか?』(岩波書店、2013年)、『正義のフロンティア』(法政大学出版局、2012年)、『良心の自由』(慶應義塾大学出版会、2011年)など。

池本 幸生 (翻訳)

東京大学名誉教授。京都大学経済学部を卒業後、アジア経済研究所に入所。その後、京都大学東南アジア研究センター助教授、東京大学東洋文化研究所教授などを歴任。京都大学より博士(経済学)を取得。共著に『コーヒーで読み解くSDGs』(ポプラ社、2021年)、共編著に『連帯経済とソーシャル・ビジネス』(明石書店、2015年)、訳書にポール・コリアー、ジョン・ケイ『強欲資本主義は死んだ』(勁草書房、2023年)、マーサ・ヌスバウム『女性と人間開発』(岩波書店、2005年)、アマルティア・セン『正義のアイデア』(明石書店、2011年)など。

栗林 寛幸 (クリバヤシ ヒロユキ) (翻訳)

1971年千葉県生まれ.英国ケンブリッジ大学大学院修士課程(経済学)修了.訳書にケン・ビンモア『正義のゲーム理論的基礎』NTT 出版,2015年;カウシック・バスー『見えざる手をこえて』NTT 出版,2016年など.監訳にマイケル・マーモット『健康格差』日本評論社,2017年.

発売日

2025/2/26

版元

勁草書房

8.テクノ封建制 デジタル空間の領主たちが私たち農奴を支配する とんでもなく醜くて、不公平な経済の話。

概要(版元ウェブサイトより引用)

◆テック富豪が世界の「領主」に。

◆99%の私たちを不幸にする「身分制経済」

◆トランプ&イーロン・マスク体制を読み解くための必読書

グーグルやアップルなどの巨大テック企業が人々を支配する「テクノ封建制」が始まった!

彼らはデジタル空間の「領主」となり、「農奴」と化したユーザーから「レント(地代・使用料)」を搾り取るとともに、無償労働をさせて莫大な利益を収奪しているのだ。

このあまりにも不公平なシステムを打ち破る鍵はどこにあるのか?

異端の経済学者が社会の大転換を看破した、世界的ベストセラー。

著者

ヤニス・バルファキス(著)

斎藤 幸平(解説)

関 美和(訳)

発売日

2025/2/26

版元

集英社

9.BLマンガの表現史: 少年愛からボーイズラブジャンルへ

概要(版元ウェブサイトより引用)

少年愛の時代から呼称を変えながら50年以上受け継がれてきた「男性キャラクター同士の恋愛やセックスを軸にする物語」は、巨大なメディア産業の一翼を担うBLへとどのように至ったのか。ポピュラー文化の一つのジャンルとして確立する過程で、表現の型やお約束はどう変遷してきたのか。そもそも、BLをBLたらしめるものとは何なのか。

1970年から2000年に商業ベースで刊行された2,873作品を幅広く数量的に分析して、時期ごとの特徴を浮き彫りにする。とりわけ、ストーリーやキャラクター、カップル、セックスシーンの特徴を比較して、ジャンル総体の傾向を分析する。そのうえで、その背後にある女性を抑圧する社会規範との関連を捉える。

「悲劇から恋の成就というハッピーエンドへ」「女性的な美しさから男性のかわいさへ」などのジャンルの変化を実証的に明らかにして、女性たちが時代ごとの厳しい現実を生き延びるために紡ぎ出してきた表現のダイナミックな歴史をたどる。

著者

西原 麻里(著)

1984年、佐賀県生まれ。跡見学園女子大学文学部准教授。専攻は社会学、マンガをはじめとするメディア文化研究、ジェンダー・セクシュアリティ研究。共編著に『マンガ文化55のキーワード』『ポスト〈カワイイ〉の文化社会学――女子たちの「新たな楽しみ」を探る』(ともにミネルヴァ書房)、共著に『BLの教科書』(有斐閣)、論文に「「ボーイズラブ」ジャンル形成期における「マンガ・アニメファン」雑誌の言説」(「人間学研究」第19号〔2020年〕)など。

発売日

2025/2/28

版元

青弓社

10.ネオリベラリズム概念の系譜 1834-2022

概要(版元ウェブサイトより引用)

現代社会を論じるための鍵概念である「ネオリベラリズム」。その多義性ゆえか、曖昧で濫用されがちな概念だとも批判される。では、本来はどのような用語として使われ出し、現在の錯綜した状況に至ったのか。ネオリベラリズム概念の誕生と展開を辿る。

著者

下村 晃平 (著)

立命館大学衣笠総合研究機構専門研究員

発売日

2025/2/28

版元

新曜社

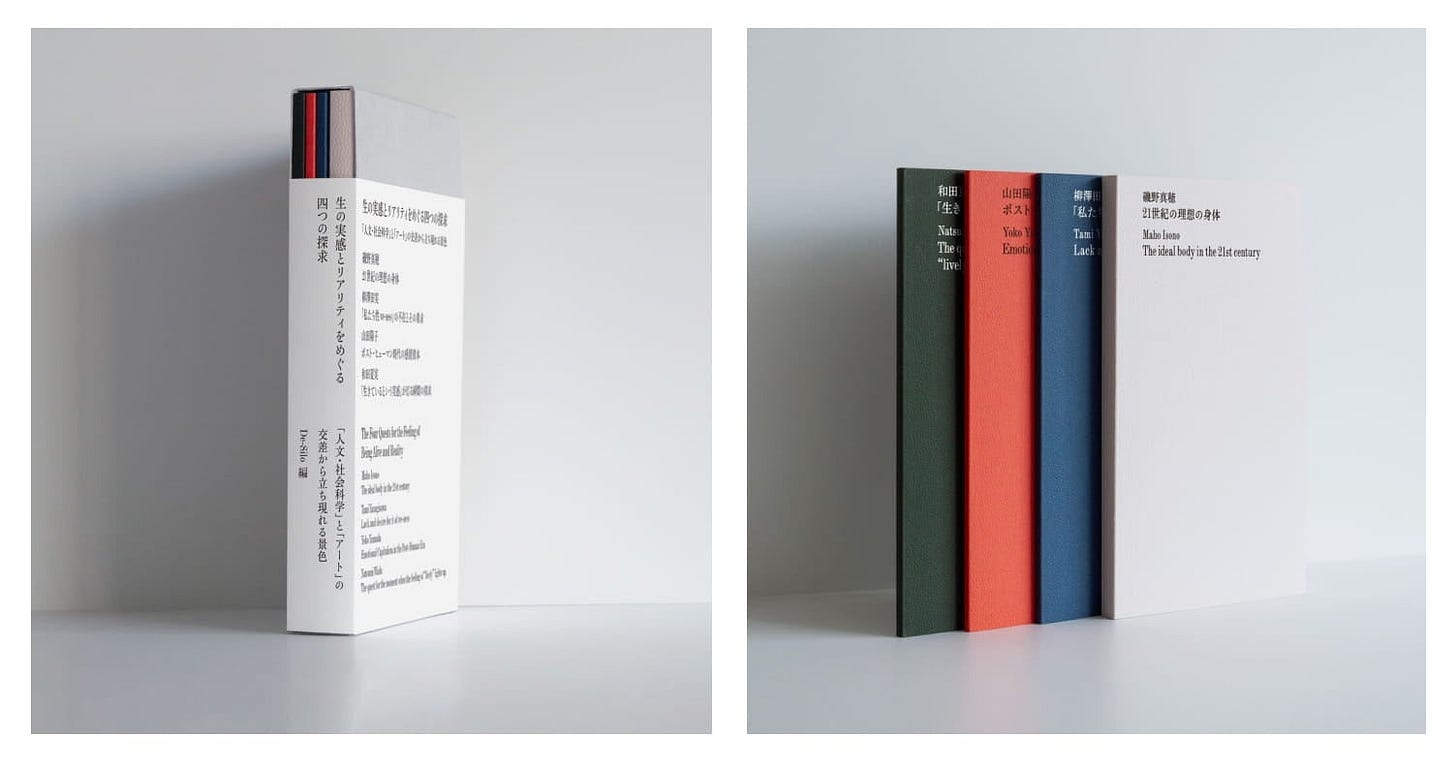

【De-Siloではサポーター(寄付者)を募集中です】

非営利型一般社団法人として運営しているデサイロでは、サポーター(寄付者)を募集しております。私たちの活動に共鳴し、デサイロおよび研究から生まれる知の可能性をともに切り拓き、豊かにしていく営みを共にしていただける方は、ぜひ申し込みをご検討ください。現在、1万円を寄付いただくごとに、出版レーベル「De-Silo Label BOOKS」の第一弾書籍である 論集『生の実感とリアリティをめぐる四つの探求──「人文・社会科学」と「アート」の交差から立ち現れる景色』(限定1000部) を1冊プレゼント中です。デサイロ第1期の研究プロジェクトに参加した人文・社会科学分野の4名の研究者(磯野真穂、柳澤田実、山田陽子、和田夏実)による論考に加え、3名の小説家(山内マリコ、李琴峰、松田青子)による書き下ろし短篇が収録されています。サポーターの詳細や申し込み方法は、以下のリンクよりご確認ください。