人新世時代に考える「代謝の撹乱」──牡蠣・人間・海洋のスケール|文化人類学者・吉田真理子【イベントレポート】

近年深刻化する気候変動は、陸上だけでなく海の生態系にも影響を及ぼしています。特に産業界への影響などは、我々の食生活にかかわる簡単に無視できるものではないと言えるでしょう。

そうした背景から、海洋酸性化や高水温による生態系への影響、食消費の変化、水産養殖におけるバイオテクノロジー利用など、人新世(資本新世)と呼ばれる時代における生の不安定性にかかわる研究に取り組んでいる、文化人類学者の吉田真理子さんです。

また、吉田さんが専門とするのが、文化人類学をはじめ、人文地理学や科学技術社会論、フェミニストスタディーズなどで展開を続けている、「マルチスピーシーズ」の分析視角です。国内外で環境問題が顕在化する中、人間のみならず他種やウイルス・菌類などの非人間の関わりあいに着目し、そこから新たに派生する不均衡性を批判検討しながら、近代西洋中心主義的な「人間」像を捉え直すことが提唱されています。

本記事では、2024年10月15日に開催された第4回Academic Insights「人新世時代に『代謝の撹乱』を“牡蠣”から考える」から、吉田さんのレクチャー内容を書き起こししてダイジェスト。

「牡蠣」というレンズを通していかなる「代謝の撹乱」が見られるのか問題提起しながら、サプライチェーンを取り巻く人間と牡蠣との関係性や、環境への人為的介入によって再編される種間の関係について考えます。

(構成:小澤茉莉/記事監修:吉田真理子)

吉田 真理子(よしだ・まりこ)

広島大学大学院人間社会科学研究科助教。専門は文化人類学(博士・オーストラリア国立大学)。研究の関心は、水産コモディティチェーン、気候変動(海洋変化)の知識生成、フェミニスト科学技術社会論。おもな論文に“Cultivating the Ocean: Reflections on Desolate Life and Oyster Restoration in Hiroshima” (In Nurturing Alternative Futures: Living with Diversity in a More-than-Human World, ed. Muhammad Kavesh and Natasha Fijn. London: Routledge)、“Scaling Precarity: The Material-Semiotic Practices of Ocean Acidification”(Japanese Review of Cultural Anthropology Vol. 21, No.1)、共編著に『新型コロナウイルス感染症と人類学――パンデミックとともに考える』(水声社)、『食う、食われる、食いあう マルチスピーシーズ民族誌の思考』(青土社)などがある。

「牡蠣」を取り巻く不安定・不確実な世界を見つめて

私は、海洋資源の利用と管理をめぐるポリティクスや、環境変動下における人と自然の相互作用について考察する「環境人類学」を専門にしています。なかでも、政治生態学やフェミニスト科学技術社会論の観点から、自然資源の分配とコモディティの流通をめぐる不確実性・不安定性の様相を人類学的に分析しています。

これまで一貫して関心を持ち続けてきたテーマは、気候変動、特に海洋変化に関する知識生成とその変容です。以前は南太平洋島嶼国ツバルで、科学専門知としての「海面上昇」がローカルな島民にどのように認識され、彼らの意思決定に結びついているのかを研究していました(cf. Yoshida 2019)。

そして、博士論文(オーストラリア国立大学)では水産物のグローバルサプライチェーン、とりわけ私たちの食生活にも近い「牡蠣」に焦点を当て、商品流通過程における不安定性や不確実性の連関について考察しました。近年、海洋酸性化や高水温をはじめとするプラネタリー・ヘルスの脅威に対応すべく、水産養殖における育種技術は急速に変化しています。私は長期の民族誌調査を通して、生産地から消費地に至るまでのサプライチェーンで浮かび上がる不確実性や不安定性を明らかにし、同時に不均衡かつハイブリッドな関係がどのようなスケールで生まれているのかという政治経済的な側面を考察しています。

分析枠組みとしてのマルチスピーシーズ民族誌

「マルチスピーシーズ民族誌」は、人間、動植物や微生物など人間以外の他種、機械装置、精霊、土地や景観といった複数の存在との政治・経済・文化・情動的な絡まりあいを通して、〈人間なるもの〉の範疇を再考する分析枠組みです。

たとえば、日本国内で読まれているものだと、アナ・ツィンの『マツタケ——不確定な時代を生きる術』(赤嶺淳訳、みすず書房)のエスノグラフィーが挙げられるでしょう。マツタケのグローバルサプライチェーンを考察した本書で、ツィンは、プランテーションによって荒廃した地域でマツが育ち、そのマツとの偶発的な相利共生によってマツタケが生まれる過程に着目します。そして、資本主義的労働システムの周縁でラオスやカンボジアの移民やベトナム帰還兵によって採集されていたマツタケが、高級贈答品として価値づけられていくプロセスを分析しています(Tsing 2015; 近藤・吉田 2021)

他にもマルチスピーシーズ民族誌が扱うテーマは多岐にわたりますが、いずれも人新世(・資本新世)の複雑性を読み解くための事例研究を提供しています。ヘザー・パクソンは、アメリカ合衆国における小規模チーズ職人へのフィールドワークを通して、非加熱チーズの製造文化が微生物の生態系や、食品衛生管理とどのように交差しているのかについて、科学技術の人類学の視点から考察しました。 そして、大規模な機械工業化と加熱殺菌中心のアプローチに異議を唱える価値観の変化を「ポスト・パストゥール主義」として概念化しました (Paxson 2012)。

人間社会をありとあらゆる人間と非人間の、すなわちモア・ザン・ヒューマン(人間以上の)の相互関係から解明しようとする研究は、2010年代以降さらに加速しました。そして、人間社会=種を超えた政治的・経済的・文化的関係であるという命題の根底にあるものが、思考する主体と物質的な肉体とを切り分けて考えていく、西洋近代的・デカルト的な自然-文化の二元論への批判です。

実際に私たちの社会に目を向けると、情動的なつながりを通して互いを構成していく「伴侶種」や、共生成(symbiogenesis)としての「絡まりあい」が見られます。たとえばダンゴイカは、ダンゴイカを宿主とする発光バクテリアによって発光することができます(cf. Haraway 2008)。こうした事象から、マルチスピーシーズ民族誌では、ともに隣の存在を通して新たに生成しあっていく関係を捉えていきます。また、システム的な世界観ではなく、偶発的なアッセンブリッジ(寄りあつまり)をキーワードにし、人間-非人間の関係に着目しています。このように、マルチスピーシーズ民族誌は、フェミニスト科学技術社会論や政治生態学、アニミズム研究などの隣接領域にも架橋しながら発展している分析視角なのです。

私が不確実性・不安定性の連関について考えるきっかけになったのは、コロナウイルスのパンデミックでした。この時期にサバクトビバッタの群集がアフリカ大陸からアラビア半島にかけて襲来し、プランテーション農業作物への蝗害(こうがい)をもたらし、その結果食糧難が生じました。サバクトビバッタの大量発生には殺虫剤のサプライチェーンがパンデミックによって滞ってしまったという背景があります。パンデミックでは私たちが予期していなかった偶発的な相関関係が次々と立ち現れましたが、それらの多くが新植民地主義な景観や新自由主義的な生産体制に深く根差したものでした。マルチスピーシーズ民族誌は、このような偶発性に埋め込まれた権力関係に注意を促すとともに、その手段として自然/文化の撹乱を試みる分析視角であると言えます。

資本新世における種間・種内労働

今回私がお話するのは、人新世の諸課題を「牡蠣」を通して考えるということです。地球環境問題の原因を究明し、責任の所在を明らかにする際、「人新世」の「人」という巨大主語に置き換えてしまうことで産業資本主義的な生産体制の問題性が見えなくなるという批判があります。こうした批判は環境史家でありマルクス主義エコロジー論者であるジェイソン・W・ムーアらによって指摘され、今では「資本新世」という文脈に注意を払う必要性が一層高まっています。

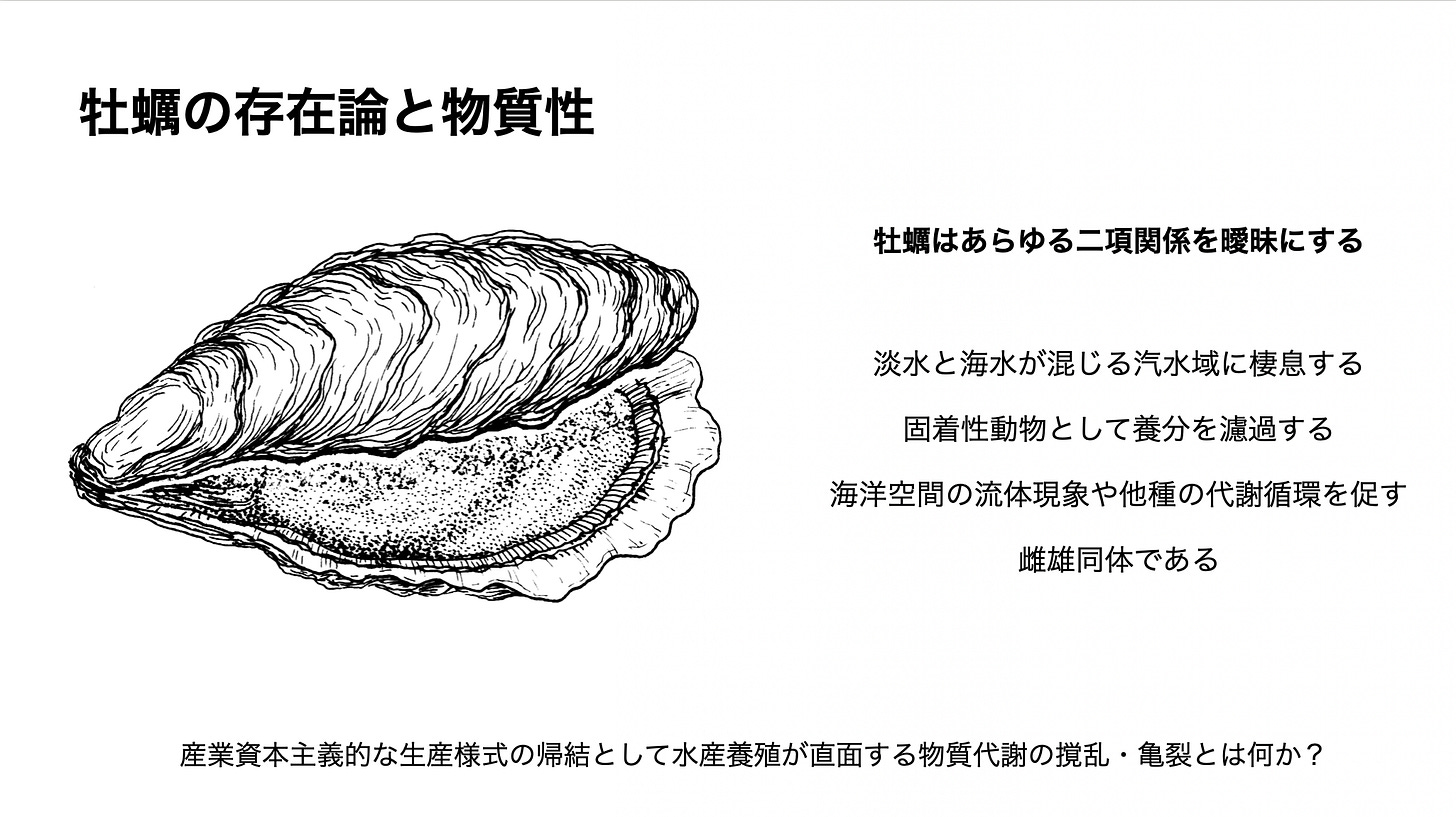

なぜ私が、この非常に小さな存在である牡蠣を一つの理論装置として捉えたいのかというと、牡蠣の生態学的特徴が近代的な二元論を乗り越えるという点でとても興味深いからです。牡蠣は、淡水と海水が混じる気水域に生息し、淡水にも海水にも寄らない塩分濃度によって身入りが良くなります。さらに、牡蠣には幼生の段階で目や足があり、岩場などに固着できるよう浮遊しているのですが、一度固着すると目と足が衰退し、そこで一生を終えます。つまり、牡蠣はその周辺環境の養分や流域界の潮通しに非常に左右される存在なのです。また、固着性動物として養分を濾過する生き物であるため、他の種の代謝や循環といった生命活動、オートポイエーシスにも影響を与える生き物です。

さらに、牡蠣はクィアな生き物でもあります。海水温の変化や台風など急性的な外的要因によって、オスに転じることもあれば、メスに転じることもある。あらゆる二項関係を曖昧にする牡蠣は、資本新世における人間社会について考えるにあたって示唆深い主体です。だからこそ、私は牡蠣という存在を通して、産業資本主義的な生産様式の帰結として水産養殖が直面している代謝の撹乱・亀裂というものが何なのか、という問いを持って調査しています。

今回は、主に2つの事例を通して「代謝の撹乱」について考えましょう。まず1つ目は、広島の地御前でフィールド調査をした「海底耕耘」という底質改善事業で、海底耕耘という介入によって再編される種間の関係を考察したものです。もう一つは、通年出荷が可能な「三倍体牡蠣」が開発されている背景、そしてそれによって新たに価値づけされるものが何か考察します。

「物質代謝の撹乱」とは

「物質代謝の亀裂(metabolic rift)」は、マルクスの資本論におけるエコロジー理論の基盤およびそこから派生した概念として、ジョン・ベラミー・フォスターなどのマルクス主義エコロジー論者によって概念化されました (Foster 2007)。もともとマルクスは、自然と人間の間でどのような疎外が起きているのかを考えるにあたって、土壌化学者のユストゥス・フォン・リービッヒの農芸化学に関する論考に言及していました。そして、資本主義的な農業と商品化の慣行によって、いかに土壌中のリンや窒素といった栄養分が枯渇し、農業労働者と自然との関係性が変化しているのか分析することで、生物化学的な代謝の撹乱を工業的農業の発展に伴う本質的矛盾として論じてきたのです。

やがて、エネルギー投入や土壌養分の化学反応、栄養循環によって引き起こされる生命疎外の問題を解明することで、物質代謝の亀裂という概念が農業研究において確立していきました。この概念を出発点として、私は、産業資本主義的な生産の拡大に伴って海洋空間でどのような人間と自然の疎外が起きているのかについて検討しています。その際、工業型農業におけるエネルギー資源の転換や土壌養分の劣化、労働者の自己疎外を海洋空間で考えるにあたって、「流動性」が特徴として挙げられることから、物質代謝の「撹乱(ディスラプション)」として考察しています。

近年、マルチスピーシーズ民族誌や人間以上の人文地理学(more-than-human geography)の諸研究では人間以上の身体と物質循環の力学を検証するため、生化学的な代謝に限定されないメタボリズム概念を援用しています。たとえば、人類学者のベッティーナ・ストッツァーは、現代ベルリンの都市生態系と疎外された人々の生活を考察する際、侵略種として分類される植物に着目します。ベルリンにおける環境生態系の管理や都市計画、移住政策が、どのように新植民地主義的イデオロギーや人種化された境界に根差しているのかを批判的に考察しています (Stoetzer 2022)。

また、私は2021年の英国王立人類学協会の年次大会で海底耕耘をめぐる代謝の撹乱について発表したのですが、その時のディスカッサントだった人類学者のソフィー・チャオも近年「代謝の不正義」について研究を進めています。チャオは、インドネシア西パプア州におけるアブラヤシの単一栽培を事例に、植民地主義的なプランテーション開発がいかにして地域植生の代謝プロセスと先住民マリンドの栄養失調や飢えに影響をもたらしているのか、そしてそれが産業資本主義的・採掘主義的な歴史とどのように絡みあっているのか考察を行っています(Chao 2023; see also Jacka 2018)。

パシフィック・オイスター:人種化されるマガキの近代史

これまで私は、日本だけではなく米国ワシントン州シアトルやニューヨーク州マンハッタン、オーストラリアのタスマニアなど、多拠点でマガキのグローバルサプライチェーンに関する民族誌調査・文献調査を行ってきました。その際オイスターバーをはじめとする消費市場でも調査を行っていますが、そもそもマガキがどのようにして世界の牡蠣養殖市場を占め、「ロイヤルミヤギ」といったブランドが流通するに至ったか追ってみると興味深い水産養殖史が見えてきます。

パシフィック・オイスター、つまり太平洋を横断したマガキの移植史を追ってみると、もともとアメリカの太平洋岸北西部の在来種オリンピアガキが水質汚染や人口増加によって激減したという背景がありました。そこで、アメリカ政府がシアトルと似た海洋環境である宮城の牡蠣養殖に注目し、日本のマガキの種苗を輸入し始めます。当時、明治政府も殖産興業の一環で日本の牡蠣や鮭などの缶詰を対外的に輸出していましたが、マガキの種牡蠣も大々的にアメリカへ輸出されるようになりました。現在アメリカで養殖されているマガキは、もとを辿ると日本に由来するものなのです。

こうした対米輸出は1910年代頃から本格的に始まり、第二次世界大戦前まで続きました。しかし、日本から輸入したマガキを「ジャパニーズオイスター」として商品化すると売れないというアメリカ政府の評価により、名称が「パシフィックオイスター」に変わりました。排日移民法(1924年)などの人種主義的な排斥の歴史も踏まえながら、私は「牡蠣」という種が人種化の政治に取り込まれていく過程も追っています。

海底耕耘から考える代謝の撹乱

次に、広島の地御前で私が調査を行っていた「海底耕耘」という底質改善事業を紹介します。現在、瀬戸内海沿岸地域では、牡蠣の身入りを良くするために必要な栄養が非常に不足している状態が広がっています。こうした状況を受けて、広島をはじめ瀬戸内海沿岸地域の多くの漁業者が、鉄製の大きなケタ(耕耘桁)を船尾から吊るし、ロープで引っ張りながら海底を引っ掻き攪拌する「海底耕耘」という底質改善事業を行っています。

遡って高度経済成長期、それまで「宝の海」とも呼ばれていた瀬戸内海は、工業化や人口増加によって海洋汚染が進み、工業排水や生活排水の過剰流入によって富栄養化していました。それによって赤潮が発生したため、瀬戸内海環境保全臨時措置法(1973年)にもとづく下水道整備により、生活排水中の栄養塩の流入負荷量を制限するようになりました。

こうした排水処理が過剰に進んだことで、漁業者たちが現在直面しているのは「貧栄養」という問題です。さらに、ダム開発によって山間部から流れてくるリンや窒素が不足することによっても「貧栄養」が悪化します。いわば「陸と海のデカップリング(Yoshida 2023: 98)」が起きることで牡蠣の身入りが悪くなっています。この問題に対処するため、海底耕耘を通して海底を攪拌したり、牡蠣殻を海中に散布して底質環境を改善しようとしているのです。

海底耕耘による底質改善が確実に効果を発揮する事業ではないことを地元漁業者の方たちは認識していますが、これ以上悪化させないためには続けていくしかない。まさに、牡蠣養殖という家畜化の周縁で人間と非人間の関係性が再編される空間、すなわち「その場しのぎのドムス(makeshift domus)」が作られていると私は捉えています(Yoshida 2023: 92)。

この海底耕運の事例からもわかるように、重要なのは、資本新世における多種間のケアとは必ずしも牧歌的な共生関係ではなく、「倫理的・政治的な介入」(Puig de la Bellacasa 2017)を行うことでしか維持できないという点です。産業資本主義的な生産体制の帰結として起こっている負の蓄積が沿岸地域の栄養循環の不均衡として立ち現れ、生物代謝の溝が拡大している。私は、こうした状況に対する人為的介入の倫理性・政治性を考察しています(Yoshida 2023)。

三倍体牡蠣を通して考える、マルチスピーシーズ・ケア

次に、三倍体牡蠣について紹介します。通常日本で流通しているのは二倍体牡蠣ですが、近年市場が拡大している三倍体牡蠣とは染色体操作によって不妊化させた、産卵しない牡蠣のことです。さらに、均質化と標準化を目指してシングルシードの牡蠣をバスケット養殖することで、オイスターバー向けの付着物のない牡蠣を通年出荷することが可能となります。

また、高水温やウイルスに耐性を付与した選抜育種も進められています。現在、豊洲市場では10月から3月末にかけてむき牡蠣が競り(せり)に出されていますが、高水温が続く10月は牡蠣の身入りが悪く、それにもかかわらず初競りで高値が出るという現状があります。三倍体牡蠣をはじめとする人為的な染色体工学を付した牡蠣はこうした背景のもと流通が拡大しています。この調査の詳細と人類学的考察については拙共編著『食う、食われる、食いあう マルチスピーシーズ民族誌の思考』を参照下さい。

最後に、現在私が調査を進めているニューヨーク州マンハッタン・ハドソン河口域では、海面上昇や環境汚染、排水の過剰流入によって在来種の脆弱性が問題になっています。こうした現状に対処するため、ある非営利組織は、マンハッタン中の飲食店から集めた牡蠣殻をを養殖用のバスケットに入れハドソン河口域に吊るしたり、コネチカット州の三倍体牡蠣の幼生を移植し牡蠣礁を再生しています。物質代謝の撹乱の時代にあって、「ケア」とはいかなる介入なのか。議論の余地はありますが、こうした事例も種内と種間、双方で行われる「マルチスピーシーズ・ケア」として議論できるでしょう。

参考文献:

Chao, Sophie. 2023. “Metabolic (In)justice.” 4S Backchannels. 4 April. Available online.

Foster, John Bellamy. 2007. Marx’s Ecology: Materialism and Nature. New York: Monthly Review Press.

Haraway, Donna. 2008. When Species Meet. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Jacka, Jerry K. 2018. “Riverine Disposal of Mining Wastes in Porgera: Capitalist Resource Development and Metabolic Rifts in Papua New Guinea.” In Island Rivers: Fresh Water and Place in Oceania, edited by John R. Wagner and Jerry K. Jacka, 109–36. Canberra: Australian National University Press.

Paxson, Heather. 2012. The Life of Cheese: Crafting Food and Value in America. Berkeley: University of California Press.

Puig de la Bellacasa, Maria. 2017. Matters of Care. Minneapolis: University of Minnesota Press.

Stoetzer, Bettina. 2022. Ruderal City: Ecologies of Migration, Race, and Urban Nature in Berlin. Durham: Duke University Press.

Tsing, Anna. 2015. Mushroom at the End of the World: On the Possibility of Life in Capitalist Ruins. Princeton: Princeton University Press.

Yoshida, Mariko. 2019. “Knowing Sea-Level Rise: Interpretive Practices of Uncertainty in Tuvalu.” Practicing Anthropology 41(2): 24-28.

Yoshida, Mariko. 2023. “Cultivating the Ocean: Reflections on Desolate Life and Oyster Restoration in Hiroshima.” (In Nurturing Alternative Futures: Living with Diversity in a More-than-Human World, ed. Muhammad Kavesh and Natasha Fijn. London: Routledge).

近藤祉秋・吉田真理子編『食う、食われる、食いあう マルチスピーシーズ民族誌の思考』, 2021. 青土社.

【編集後記】「他種」から「多種」への視点の拡張(文責:小澤茉莉)

マルチスピーシーズ民族誌、すなわち人間を含めた多種との関係を記述する民族誌は、今日の人類学において盛んに議論される領域の一つである。「マルチスピーシーズ」という言葉が示すように、この民族誌は欧米の言説を基盤としており、上記の中で吉田先生が述べているようにフェミニズムやアニミズムなどと往還しながら発展してきた。いわば、グローバル社会の基盤となる思考的枠組みの延長に、このマルチスピーシーズ民族誌は存在する。

現在、筆者自身も文化人類学の領域で「養蚕」という人間と蚕の関係上で成り立つ生業を調査しているが、そこには近視眼的な思考では捉えきれない、有機的かつ躍動的な世界がある。自己から他者へ、そしてありとあらゆるアクターへと視点が移った先に、多種という壮大な網の目が存在する。多種の関係を記述するという行為は、いわば調査者自身の、そして読み手の思考を世界へ開いていくプロセスなのだ。

イベントの中で吉田先生が言及していたように、マルチスピーシーズ民族誌は、単に人間-非人間の関係を捉えるのではなく、人種やジェンダー、社会階級の影響を受けながら異種関係に内在する「非均衡性」に焦点を当てている。そもそも均衡な状態とは何なのか、その答えを誰が提示できるのか、など議論の余地はあるが、自然環境への人為的介入により、いかに多種の「生」が再編されていくのかに着目する視点は、私たち人間社会の今後の行く先をまなざすうえで不可避である。

動植物のみならず菌類や科学技術などテーマが多岐に渡るマルチスピーシーズ民族誌に関して、その手法の検討は今後より重要になるだろう。さらには、古来「生類」という包括的な生態観を有してきた日本における「マルチスピーシーズ」に着眼することで、これまで欧米を中心に展開されてきたマルチスピーシーズ民族誌に対して新たな切り口を提示できるかもしれない。「多種」という概念は、グローバル・ローカルな垣根をこえて私たちの社会を描き出す、さまざまな可能性を秘めている。

構成:小澤茉莉(東京科学大学 環境・社会理工学院 博士後期課程)

1996年生まれ。津田塾大学卒業後、東京科学大学(旧 東京工業大学)環境・社会理工学院の修士課程を修了。現在は同大学院の博士後期課程にて、文化人類学の領域で国内外の養蚕業・蚕糸業における科学技術の歴史や、生産者の蚕に対する生態観を研究。埼玉県秩父市を拠点とする「影森養蚕所」にて5代目養蚕農家の夫とともに養蚕の実践も行う。

【De-Siloではサポーター(寄付者)を募集中です】

非営利型一般社団法人として運営しているデサイロでは、サポーター(寄付者)を募集しております。私たちの活動に共鳴し、デサイロおよび研究から生まれる知の可能性をともに切り拓き、豊かにしていく営みを共にしていただける方は、ぜひ申し込みをご検討ください。

現在、1万円を寄付いただくごとに、出版レーベル「De-Silo Label BOOKS」の第一弾書籍である 論集『生の実感とリアリティをめぐる四つの探求──「人文・社会科学」と「アート」の交差から立ち現れる景色』(限定1000部) を1冊プレゼント中です。

デサイロ第1期の研究プロジェクトに参加した人文・社会科学分野の4名の研究者(磯野真穂、柳澤田実、山田陽子、和田夏実)による論考に加え、3名の小説家(山内マリコ、李琴峰、松田青子)による書き下ろし短篇が収録されています。サポーターの詳細や申し込み方法は、以下のリンクよりご確認ください。